منذ لحظة تعيينه في 14 مايو 2025، لم يكن توماس براك مجرّد مبعوث خاص لسوريا أو سفير تقليدي لدى تركيا، فتموضعه المؤسسي مزدوجا بشكل يوحي بتكليف سياسي يتجاوز الدبلوماسية الكلاسيكية، فهو أقرب إلى “مدير مشروع إعادة الهيكلة الشرق أوسطي”، وليس كمبعوث يحمل أوراق تفاوض.

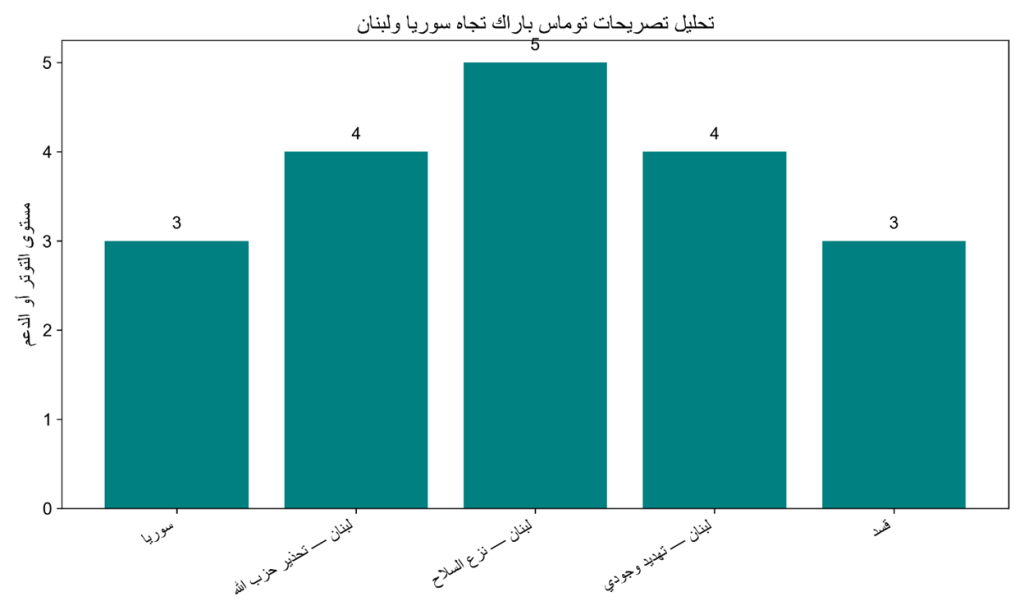

خلال سبعة أسابيع فقط، انتقل من التصريح الحذر إلى التهديد المبطّن، ثم إلى التلويح بالمظلة الخليجية، فكان صوت واشنطن العالي في ملفين يعتبران عصبي التوازن الإقليمي: سوريا ولبنان.

إن الخطاب السياسي الأميركي، حين يُقرأ بعين فاحصة، لا يعبّر عن واقع، بل يصنعه، وباراك لم يأتِ ليواكب التغيير، بل ليُعِدّه مسبقا، وليرفع الغطاء عن ملامح مشروع إعادة تصنيع شرق أوسطي آخر، ولكن بوسائل أقل دموية، وأكثر تنظيما.

أولا: دمشق ما بعد العقوبات – تمويه الدعم عبر الشروط

في زيارته الأولى إلى دمشق، في 24 أيار، بدا براك وكأنه يمنح “شهادة حسن سلوك” للنظام السوري بقيادة أحمد الشرع، عبر وصفه بـ”الواقعي والمستجيب للمتغيرات”، ولكن حين ننظر إلى توقيت تصريحه، المتزامن مع رفع جزئي للعقوبات الأميركية، فإننا لا نقرأ دعما، بل معادلة التنازلات مقابل التموضع.

ما يهم هنا ليس الثناء، بل الوظيفة التي يؤديها، فالخطاب الأميركي لا يعنيه الداخل السوري، بل تثبيت إشارات التغيير التي تصب في رواية واشنطن؛ النظام تغيّر لأنه اقترب من “إسرائيل”، وانفتح اقتصاديا، وبدأ يعزل “الراديكاليينن”.

نموذج براك يُظهر بوضوح اعتماد الإدارة الأميركية على التطبيع كأداة تغيير داخلي، من دون الحاجة لانقلابات أو جيوش، ويكفي أن تُلوّح الشركات الأميركية – القطرية بمشاريع طاقة، حتى تبدأ النخب الحاكمة بخلع ملابسها العقائدية، وارتداء بزّات “المرونة الإقليمية””.

ثانيا: لبنان – من دولة فاشلة إلى ساحة تصفية نفوذ

التحوّل اللافت في نبرة براك كان تجاه لبنان، حيث خرج عن السياق الدبلوماسي التقليدي ليقول عن تدخل محتمل لحزب الله في أي صراع إيراني – إسرائيلي إنه “قرار سيء جدا، جدا، جدا”، والتكرار الثلاثي لا يحمل فقط نبرة تحذيرية، بل يُوظف لتأكيد القرار لا التحذير منه، أي أن الرسالة الفعلية: واشنطن لن تسمح.

براك لا يتحدث إلى حزب الله فقط، بل إلى الطبقة السياسية اللبنانية المترددة، ليضعها أمام خيارين: إما تبنّي مشروع “احتكار السلاح في يد الدولة”، أو مواجهة سيناريو التجفيف المالي –الدبلوماسي.

إن زيارته إلى طرابلس في 7 تموز، واستقباله يعبّر عن هندسة مسبقة للخطاب السياسي اللبناني، بحيث يُظهر وكأن هنالك “رغبة لبنانية” داخلية لنزع سلاح الحزب، لتكون واشنطن بعدها مجرد راع لحل مطلوب محلّيا، وهنا يمكن طرح سؤال بشكل مختلف: هل الاستجابة من أهل طرابلس كانت فعلا مذهلة، أم أن سرديتها صيغت هكذا كي تُبنى عليها خطوات تصعيد لاحقة؟

ثالثًا: التصعيد على بوابة التهديد الوجودي

مع التصريح الذي أطلقه براك في 12 تموز حول أن لبنان يواجه “تهديدا وجوديا”، ينتقل الخطاب من الحوافز إلى الضغط المباشر، فحين يُستخدم مصطلح “existential threat”، فهذا إعلان ضمني أن واشنطن لن تبقى على الحياد إذا ما استمر حزب الله في موقعه المسلح، وهو ما يوازي منطق “معنا أو ضدنا” الذي استخدمته إدارة بوش بعد 11 سبتمبر.

لكن الجديد أن براك لم يكتف بالتصعيد، بل غلّفه بتلويح بدعم سعودي – قطري في حال تجاوبت بيروت، وهو ما يمكن تسميته التكامل الشبكي للهيمنة الأميركية، حيث لا تحتاج واشنطن لتواجد ميداني مباشر، بل تحرك أدواتها المالية والإعلامية والإقليمية لدفع الدول الصغيرة نحو إعادة التموضع.

وفي تصريح حاسم لصحيفة The National، قال براك: “ديك إسرائيل على جانب، وإيران على الجانب الآخر، والآن سوريا تتغير بسرعة كبيرة. إذا لم يتحرك لبنان، فقد يصبح بلاد الشام مرة أخرى”، وهذا القول يحمل رسالة مزدوجة فأولاً، رسم واقع إقليمي جديد تتوزع فيه القوى بين محاور “إسرائيل” – إيران – سوريا، وثانيا، تحذير ضمني بأن احتمالية انضمام لبنان إلى ما سبق يُعاد تعريفها تاريخيا من منظور النفوذ الإقليمي.

رد فعل الإعلام المحلي اللبناني كان سريعا، معتبرًا أن براك يحاول فرض ضغط جيوسياسي تحت غطاء تصريحات مجاملة، وفي مواجهة هذا الاحتجاج، تراجع براك بتغريدة على X قال فيها إن تعليقاته “مدح لسوريا وليس تهديدًا للبنان”، مؤكدا أن نيّته كانت النهوض بـ”التعاون بين جارين متساويين”.

لكن أسلوبه أثبت نمطا مألوفا في الخطاب السياسي الأميركي فالتصعيد أولا بكلمات قوية وتلميحات واضحة، ثم التراجع المدوّر لإنقاذ الرد الرسمي دون تخفيفأثر الرسالة نفسها، فبإمكان براك أن يحذف عبارة “بلاد الشام”، ويلغي التلميحات، لكن أثرها العقلي والجيوسياسي لا يمحى فورا.

رابعا: “قسد” والاندماج الشرطي – دعم تحت الخنجر

تصريحات براك عن ضرورة دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السوري، ليست مجرد “نصيحة”، بل توجيه ضمني يُشترط لاستمرار الدعم الأميركي، والتحذير بأن الوجود العسكري الأميركي “ليس إلى الأبد” هو بمثابة تهديد مبطّن لقسد فإما الدمج أو الانكشاف.

هذا التكتيك ليس جديدا في سياسة واشنطن، لكنه أصبح أكثر تهذيبا، فلا أوامر علنية، بل اشتراطات مغلّفة بتصريحات تتحدث عن “الشراكة” و”الاندماج السريع”.

إن هذا الخطاب ينتمي إلى ما يمكن تسميته بـ”الضغط غير المباشر المسنود بأوهام السيادة”، فقسد تُخيّر بين الذوبان ضمن المؤسسة العسكرية لنظام دمشق، أو خسارة الحماية الأميركية، أي أن التحالف ينتهي حين تنتهي الوظيفة.

خامسا: براك كأداة تنفيذ لا كصانع قرار

كل ما يصدر عن براك لا يعكس شخصية سياسية مستقلة، بل تجسيدا عمليا لاستراتيجية أميركية موسعة، فهو يمثّل، لا يُفاوض؛ ينفّذ، لا يصوغ، وهذه سمة السياسة الخارجية الأميركية فهي لا تدار من السفارات، بل من الداخل؛ وما على السفراء والمبعوثين إلا لعب دور الرواة، والمقنّنين للمواقف المُعدّة مسبقا.

باراك تجسيد جديد للنموذج الأميركي المتجدد، فهناك فاعل ميداني لا يحتاج قوات على الأرض، بل يحتاج تصريحات محسوبة، وندوات، وتغريدات، وتحالفات اقتصادية مع أنظمة مأزومة تبحث عن مخرج.

سردية براك بين الوعود والابتزاز

يمكن تلخيص نهج باراك في المعادلة التالية: تطبيع سوري مدفوع بمشاريع طاقة، وضغط لبناني مدفوع بسقف التهديد، واشتراطات كردية مغلّفة بالدعم.

ما يجري ليس فقط إدارة أزمة، بل تشكيل خريطة جديدة تحت مسمى “الحلول الواقعية”، وسردية براك ما هي إلا واجهة لإعادة صياغة مفاهيم الشرعية الإقليمية من منظور مصالح واشنطن وحدها، فالمطلوب ليس استقرار لبنان وسوريا، بل إعادة إنتاج استقرار خاضع لشراكة على الورق، وتبعية في العمق.

المطلوب اليوم ألا نقرأ تصريحات باراك كمواقف منعزلة، بل كجزء من رواية كبرى تعيد تعريف مَن يملك القرار، ومَن يحق له أن يحكم، ومتى يصبح النظام “واقعيا”، ومتى يُطرد من الشرعية الدولية، وهذا، تماما، هو الدور الذي تلعبه الخطابات الناعمة عندما تخفي خلفها الخرائط الحقيقية للنفوذ.