لم تعد خريطة العنف في سوريا تعكس مجرد اختلال أمني أو فوضى محلية، بل باتت تمثّل نظاما سياسيا ضمنيا قوامه التهشيم المنهجي للحوكمة، وإعادة هندسة الولاءات، وإنتاج سيادة هجينة عبر أدوات العنف.

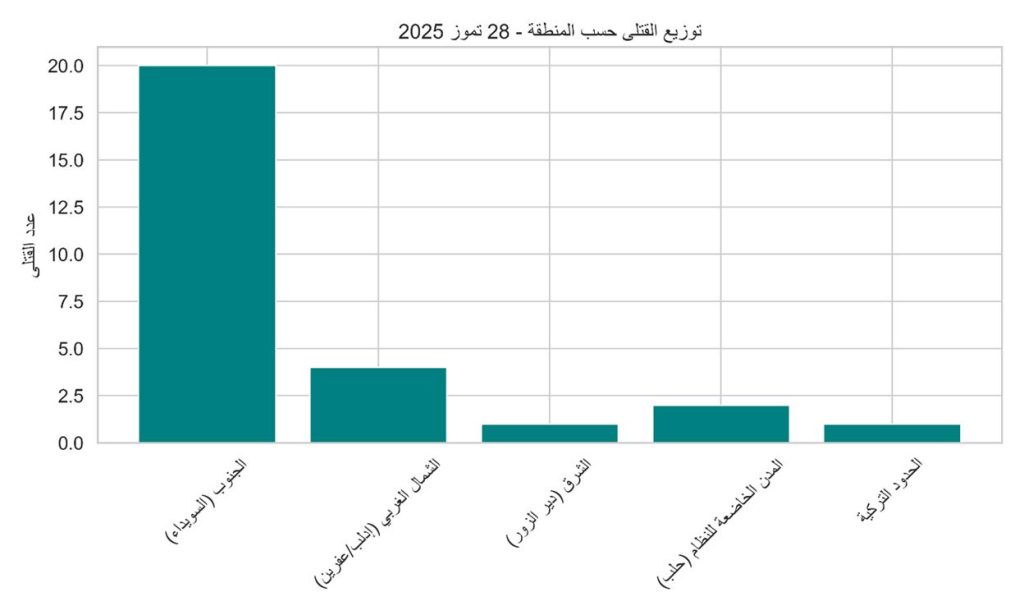

ما يُسجَّل على مدار يومٍ واحد فقط، كسقوط 36 قتيلا في أماكن متفرّقة، ليس صدفة، بل تعبير بنيوي عن نموذجٍ جديد للحكم بالعنف، تتكشّف ملامحه في أربعة مستويات متداخلة: عنف استعراضي، عدالة فصائلية، حرب خلايا، وسلطة حدودية مسلّحة.

الجنوب السوري: عنف السلطة تحت غطاء إعادة السيطرة

في السويداء، التي شهدت مذبحة حقيقية بحق مدنيين دروز على يد خليط من عناصر وزارة الدفاع والأمن العام ومسلحين بدو، يتجلّى ما يمكن تسميته بعنف الدولة الاستعراضي، فهي ليست محاولة لفرض النظام بقدر ما هي إعادة ترميز العلاقة بين الدولة والمجتمع بوصفها علاقة طاعة قسرية، فالإعدامات الميدانية، والتواطؤ مع شبكات مسلحة محلية، وتجاوز أي ترتيبات تفاوضية سابقة كلها تشير إلى أن النظام المركزي لم يعُد يحتمل اللامركزية الأمنية حتى في أشكالها الهشة.

يبدو الجنوب مختبرا لحوكمة الردع، لا التسوية، والرسالة المُوجّهة واضحة؛ كل منطقة تُطالب بهامش سيادي خارج المركز، ستُواجَه بمنطق العقاب الجماعي، وهذه الديناميكية لا تنتج الاستقرار بل تؤسس بيئة الانتقام وتحفّز تناقضات الهويات المحلية في مواجهة الهوية الوطنية الجامعة، خصوصا في مجتمع يملك سرديات مقاومة محلية.

شمال غرب سوريا: فوضى الأمن ومأسسة العنف الأهلي

في الشمال الغربي، يتكشّف مشهد أكثر تسيّبا، لكنه لا يقل خطورة، فمقتل لاعب كرة قدم في شجار مسلّح داخل إدلب، والعثور على جثّة مجهولة في ريف عفرين، يسلّطان الضوء على ما يمكن تسميته بـ”العدالة المخصخصة” التي تحكم مناطق الأمر الواقع، وهنا لا وجود لسلطة قضائية مستقلة، بل جهاز أمني فصائلي يختلط عمله بالزعامات المحلية والاقتصاد السياسي للسلاح والتهريب.

العنف ليس استثناء، بل أداة تنظيمية، فالنزاعات العقارية تُحل بالسلاح؛ والاتهامات تُعالج بالتصفيات؛ والأحياء تُدار بمنطق الميليشيا، والجريمة لا تملك بعدا قانونيا، بل امتداد لصراع النفوذ، واللاعبون الأمنيون لا يحافظون على النظام، بل يفرضون سلطتهم على شظاياه.

العنف في شرق سوريا: بقاء داعش كفاعل تحت الأرض

الشرق السوري لم يخرج يوما من الحرب، فاغتيال متعاون مع “قسد” في دير الزور يعبّر عن هندسة عقابية يُتقنها تنظيم “داعش” عبر ضربات انتقائية رخيصة الكلفة وعالية التأثير، والهدف ليس السيطرة بل تعطيل شرعية الخصم، وأي شكل من الحوكمة المدعومة خارجيا هو هدف مشروع للعقاب.

في المقابل، تستمر “قسد” في العمل بمنطق الأمن الوقائي المكثف من خلال المداهمات والدوريات ونقاط التفتيش، ما يساعد الخلايا النائمة في تبرير أعمالها ويمنحها غطاء اجتماعيا، هناك نمط متكرّر؛ كلّما توسّعت البيروقراطية الإدارية لـ”قسد”، زادت قابليتها للاختراق والهجوم.

الحدود التركية السورية: عسكرة الجغرافيا وسياسة الردع بالنار

قنص طفل على الحدود قرب عين العرب/كوباني ليس حادثا عرضيا، بل تعبير عن عنف سيادي تُمارسه الدولة التركية لضبط التهريب والهجرة بقوة نارية، وهذه السياسة لا تفرّق بين مهرّب وقاصر، بل تعتبر كل من يقترب من الخط الحدودي هدفا مشروعا.

الحدود صارت اقتصاد مخاطرة، فكلما ارتفعت احتمالات القتل، زادت أجور التهريب، وهذه الحلقة تعيد إنتاج العنف كل يوم، وتحوّل المجتمعات الحدودية إلى رهائن في صراع يتجاوزها.

الاغتيالات في حلب: عنف الذاكرة كأداة سيطرة اجتماعية

حادثتا الاغتيال في أحياء حلب بدعوى “التعامل مع النظام” تشير إلى حرب ذاكرة لا تهدأ، ففي بيئة تتحكم بها شبكات أمنية موازية وميليشيات محلية، تتحوّل التهم السياسية إلى سلاح لتصفية الحسابات، وتُستخدم كآلية لتثبيت التراتبية داخل الحي.

العنف هنا ليس رسالة ضد الخصم، بل لغة لإعادة ترتيب الداخل، فكل جريمة اغتيال تحمل توقيعا غير مكتوب بأن “لا أحد محصن خارج شبكتنا”؛ إنه العنف الذي لا يحتاج لتبرير لأنه جزء من منظومة الحياة اليومية.

ديناميات العنف المتداخلة

ما يجمع هذه الدوائر الأربع هو أنها تعمل بشكل متزامن ومتداخل، وتنتج نظاما هجينا للحكم بالعنف، تقوم أركانه على:

- اقتصاد السلاح والتهريب كمصدر تمويل وضبط.

- فراغ قانوني يُملأ بأنظمة عرفية موازية.

- تسييس الهويات كأداة تعبئة وتبرير.

في هذا السياق، يصعب الحديث عن “فشل الدولة” لأنه لا توجد محاولة أصلا لاستعادة الدولة بوصفها مؤسسة، وما يحصل هو إعادة تعريف للسيادة كقدرة على إنزال العقوبة لا توفير الحقوق، والعنف لم يعُد ناتج انهيار الدولة، بل أداتها البديلة.

العنف كنظام حكم لا كأزمة أمنية

ما لم يتم بناء قواعد اشتباك محلية تُقيّد استخدام القوة وتُقدّم بدائل فعّالة، فإن كل حملة “استعادة سيطرة” ستولّد بيئة جديدة للعنف عبر مرتزقة، وسماسرة، وآليات ثأر.

لا يمكن فصل مستقبل العنف عن إصلاح الهياكل المحلية، من الجنوب إلى الشمال، ومن الحدود إلى المدن، فسوريا تحتاج إلى “عقود أمان محلية” تربط الأمن بالمساءلة لا بالترويع، وهذه ليست وصفة مثالية، بل الحد الأدنى لكسر حلقة عنف تتجدّد يوميا.

العنف في سوريا ما بعد 8 كانون الأول 2024 ليس عرضا، بل نواة نظام، وهو وسيلة إدارة، وليس مجرد اختلال، وأي خطاب استقرار لا يقترن بتفكيك هذه البنية، محكوم عليه بالتحوّل إلى شكل مسلح جديد.