منذ أكثر من عقد، غرقت سوريا في مستنقع الحرب الأهلية وما رافقها من انقسامات اجتماعية وثقافية وسياسية، ولا يقتصر المأزق السوري اليوم على صراع عسكري أو تفاوض سياسي عقيم، بل يمتد ليشكل أزمة عميقة في الوعي الجمعي، أزمة تطال الحلم ذاته بوصفه شرطا ضروريا لأي مستقبل.

حين تضيق مساحة الخيال، تُختزل الحياة في تفاصيل المعيشة اليومية، وتتحول السياسة إلى عبءٍ يثقل كاهل الفرد بدل أن تكون وسيلة لتوسيع أفقه، وهنا تكمن المعضلة: كيف يمكن لمجتمع يعيش في قحط سياسي أن يعيد إنتاج ذاته ويصوغ ثقافة قادرة على تجاوز لحظة الصراع الدموي؟

السياسة كمتاهة لا كأداة للتغيير

تاريخيا، عُرفت السياسة باعتبارها فضاء لإدارة الخلافات وبناء التوافقات، غير أن التجربة السورية، منذ عقود، كرّست عكس ذلك تماما، فالسياسة لم تُنتج حلولا بل عمّقت الانقسام، والمواطن السوري تحوّل، بفعل التسييس المفرط لكل تفاصيل الحياة، إلى “سياسي رديء” كما يمكن وصفه؛ يملك موقفا آنيا حادا، لكنه يفتقر إلى القدرة على صياغة معرفة أو رؤية طويلة المدى.

باتت السياسة أقرب إلى متاهة تُربك المتابع وتُنهك طاقته، حيث يُستبدل التفكير النقدي بترقب الأخبار أو متابعة المؤثرين على منصات التواصل، وكأن هذه الأخيرة هي المجال الوحيد الممكن للتعبير.

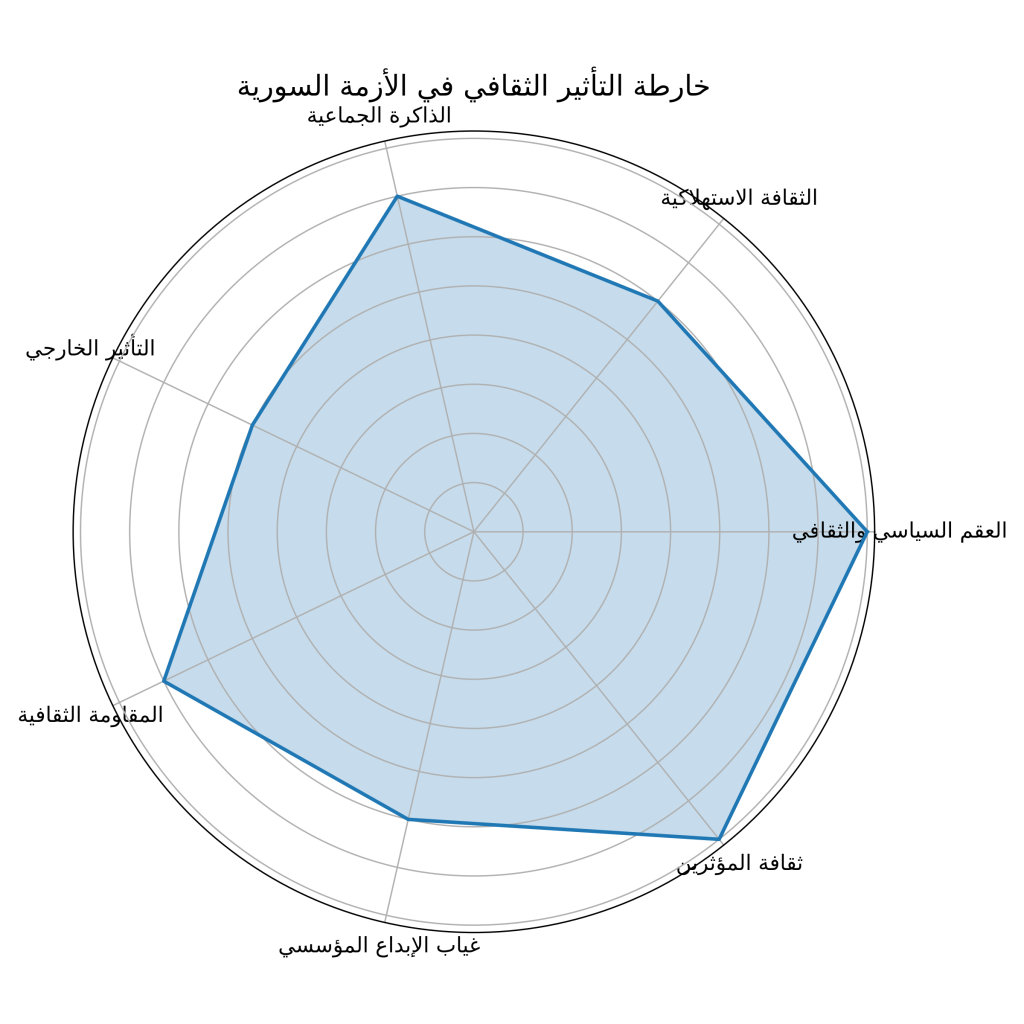

من السياسة إلى الاستعراض الثقافي

يتجسد العقم السياسي في تحوّل الثقافة إلى سطحية استهلاكية؛ بدلا من أن تكون أداة للتعبير عن آمال المجتمع وصراعاته الداخلية، فأصبحت تُختزل في استعراضات المؤثرين، وفي استنساخ رخيص لمنتجات فنية مستوردة.

الدراما السورية، التي لطالما مثّلت أداة تعبير عن العمق الاجتماعي، تحولت في كثير من الأحيان إلى إعادة تدوير لصورة “الأزقة” الضيقة في مسلسلات البيئة الشامية، حيث يُحبس الخيال في ثرثرة داخل جدران عالية، وغابت المشاريع الثقافية الكبرى، من مسرح جامع إلى جامعة نابضة بالعلم، وحل مكانها فراغ يملؤوه الاستهلاك السريع لأحداث سطحية.

السياسة والعقم الاجتماعي

يُفضي هذا الواقع إلى نتيجة واضحة: القحط السياسي ولّد عُقما اجتماعيا، فبدلا من أن يُنتج المجتمع قيما مشتركة أو آفاقا جديدة، استسلم لخيال مشوّه لا يتجاوز اللحظة الراهنة، والسؤال الجوهري: هل الحل في إسقاط السياسة؟ أم أن المطلوب هو إعادة تعريفها جذريا بحيث تستعيد وظيفتها كأداة لإدارة الحياة العامة لا كآلية لاحتكارها؟

المشكلة ليست في وجود السياسة بحد ذاتها، بل في الطريقة التي حُوصرت بها داخل شبكات الولاء، والإعلام الاستعراضي، والمفاوضات العقيمة، في ظل هذه البنية، لا يعود للحلم السياسي معنى، بل يصبح عبئا يُضاف إلى سلسلة الخيبات.

الفجوة بين الداخل والعالم

بينما يتجه العالم نحو آفاق جديدة، من الذكاء الاصطناعي إلى علوم البيانات، تغرق سوريا في إعادة إنتاج أزمتها، هذا التناقض يكشف عن فجوة حضارية متنامية، فالمجتمعات الأخرى تخلق سرديات جديدة للمعرفة والإبداع، بينما يظل السوري محصورا بين معضلات المعيشة اليومية وثرثرة وسائل التواصل، ويظهر البعد الأخطر؛ عندما تتحول الثقافة إلى أداة تأجيل بدلا من أن تكون وسيلة تحرر، يضيع الجيل الجديد بين تكرار الماضي وعجز عن استشراف المستقبل.

لن يكون البديل في الانكفاء على اللحظة السياسية، ولا في تسليم المجال العام للمؤثرين أو للسياسات العقيمة، بل في إعادة الاعتبار للحلم كشرط تأسيسي لإمكانية المستقبل، فالحلم هنا ليس رومانسية فارغة، بل مشروع يتجسد في مؤسسات ومعرفة، وجامعة تُعيد للشباب أفق العلم، ومسرح يُعيد للكلمة قوتها، وفضاء إبداعي يتجاوز الانقسامات الضيقة.

تُظهر تجارب المجتمعات الخارجة من صراعات مماثلة، عدم إمكانية بناء أفق جديد من دون استثمار في الخيال الاجتماعي، أي في القدرة على التفكير بما يتجاوز اللحظة الطارئة.

الثقافة كأداة مقاومة

الثقافة ليست ترفاً في مجتمع مثقل بالحرب، بل ضرورة وجودية، فحينما يعجز السياسي عن إنتاج المعنى، يتعين على الثقافة أن تؤدي هذه المهمة، وفي مواجهة العقم السياسي، يمكن للثقافة أن تُعيد صياغة مفهوم الوطن لا باعتباره أزقة ضيقة أو حدودا مغلقة، بل فضاء للتجريب والاكتشاف، فتتحول الثقافة من مجرد انعكاس للسياسة، وتصبح أداة لمقاومة العبء الذي يخلفه الإحباط السياسي.

نحو قطيعة مع الماضي السياسي

إعادة تشكيل الحلم السوري تقتضي قطيعة معرفية مع الماضي السياسي، ودون الدعوة إلى إلغاء الذاكرة، بل إلى تجاوزها، فلا معنى لاستعادة نماذج تفاوضية أثبتت فشلها، ولا جدوى من الاستمرار في إعادة إنتاج الرموز القديمة، فالمطلوب هو التفكير بجرأة: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي مثلا أن يُعيد صياغة علاقة المجتمع بالمعرفة؟ وكيف يمكن لعلوم البيانات أن تخلق أدوات لحل النزاعات أو لتوزيع الموارد بعدالة أكبر؟ هذه ليست أسئلة تقنية فحسب، بل أسئلة ثقافية وسياسية في آن واحد.

سوريا اليوم عالقة بين عقم سياسي يستنزفها وعقم اجتماعي معطل للطاقة الإبداعية، ما يجعل الحلم ضرورة لا رفاهية، فهو ليس وهما بل بنية تحتية لأي مشروع تحرر، شرط أن يتحول إلى فعل مؤسساتي وإبداعي، عندها فقط يمكن للوطن أن يتجاوز أزقة الحرب ويستعيد فضاءه الواسع كأرض للبحث والمعرفة والاكتشاف.

الخروج من الأزمة السورية ليس مسألة إسقاط نظام سياسي أو تغيير معادلات القوة، بل هو مسألة إعادة إحياء القدرة على الحلم، باعتباره القوة الوحيدة القادرة على كسر القواعد العقيمة وإعادة المعنى للحياة.

كانت سوريا قد وضعت نفسها في حصار ثقافي من قبل النظام نفسه، فعوضاً عن أن تعرف الشعب على التجارب العربية في الثقافة. اصبح كل شيء ممنوعا.

ففي لبنان مثلا، وجود هامش للحرية، سمح بوجود تفاعل ثقافي عربي. أستغرب أن التربية البعثية لم تعرفنا على أي تجارب أخرى لبقية العرب. فلا نعرف شيئا عن السينما الفلسطينية أو المسرح اللبناني مثلا، أ. هل السبب أنه تم قتل السينما والمسرح في سوريا منذ زمن بعيد.

ثم تم قتل الجرائد، بعد أن تم إيقاف الحرائد اللبنانية. و الكتب أصبح روايات فقط.

من المضحك أنه تم منع الكاتب المصري يوسف زيدان العام الماضي من القدوم إلى سوريا، بسبب شبه مقابلة، مع أنهم لو قرأوا كتبه و ما يقوله عن الحكم في سوريا، لكانوا منعوه لسبب محرز.

فلم يعد لدينا ثقافة جامعة، سوى أن نكون سوريين. بلا فخر.