في عالم العلاقات الدولية، لا تُقاس المفاوضات بالتصريحات المعلنة أو بالابتسامات أمام الكاميرات، بل بمدى قدرة الأطراف على تحويل المكاسب التكتيكية إلى أوراق استراتيجية.

ما جرى في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تعطّلت المفاوضات بين السلطة في سوريا و”إسرائيل” بسبب مطلب ممر إنساني نحو السويداء، يكشف أن الصراع لا يزال أبعد ما يكون عن التسوية.

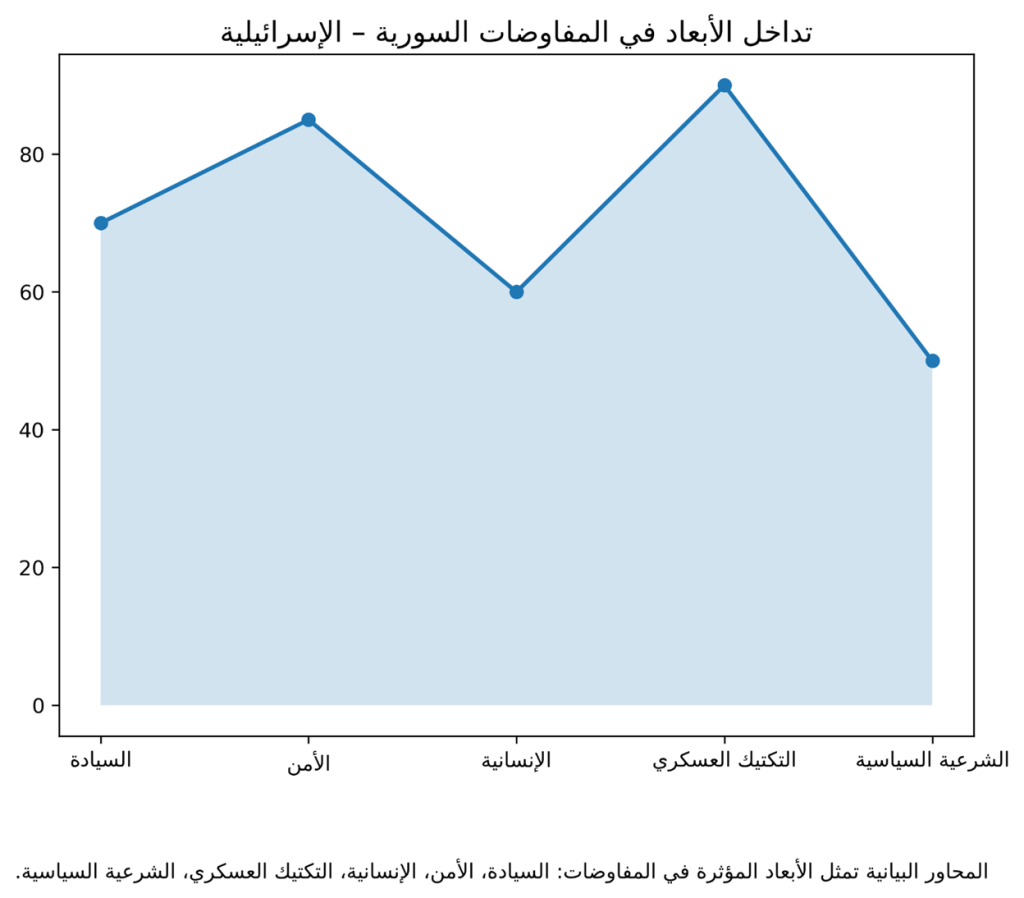

يتجلى في هذا التعثر نموذج حي لعقيدة الحرب الهجينة، حيث تختفي الحدود الفاصلة بين الأدوات العسكرية والسياسية والإنسانية، فالممر الإنساني، الذي يُفترض أن يكون قناة لإيصال الغذاء والدواء، يتحوّل في الحسابات الاستراتيجية إلى أداة ضغط ووسيلة اختراق.

بالنسبة لـ”إسرائيل”، مجرد طرح هذا المطلب يمنحها قدرة على إعادة تعريف ساحات النفوذ، إذ يجعل من “العمل الإنساني” أداة لإضفاء الشرعية على تدخلها في العمق السوري، أما الحكم الجديد، فهو يرى في الممر المقترح محاولة لتجريده من سلطته، وفتح الباب أمام سابقة تُستخدم مستقبلا لفرض وقائع جغرافية وسياسية جديدة تحت غطاء العمل الإغاثي.

يظهر في هذا التناقض جوهر الحرب الهجينة، فالسلاح لا يُطلق دائما من فوهة بندقية، بل يأتي أحيانا مموّها بشعارات أخلاقية، فيُحدث تأثيرا لا يقل خطورة عن القصف العسكري.

الممر الإنساني: أداة ضغط لا مطلب إنساني

لم تُدخل “إسرائيل” مطلب الممر الإنساني في اللحظة الأخيرة عبثا؛ بل استغلته كورقة ضغط لتوسيع نطاق المفاوضات، ما بدا في العلن مطلبا أخلاقيا لحماية دروز السويداء، كان في الجوهر محاولة لشرعنة وجود “إسرائيلي” غير مباشر في عمق الأراضي السورية.

من زاوية الحكم الجديد في دمشق، بدا مطلب الممر الإنساني وكأنه محاولة لفتح ثغرة جيوسياسية تمسّ جوهر سلطتهم، لكن الإشكال لا يقف عند حدود الرفض أو القبول، بل عند حقيقة أن السلطة السورية أوجدت سابقة خطيرة بمجرد دخولها هذا المسار التفاوضي دون رؤية سياسية واضحة، فالتعامل مع ملف بحساسية “إنسانية–سيادية” بهذا الارتجال يعكس انتقال الدولة من موقع الممانعة التقليدية إلى موقع دفاعي هش، حيث تتحول السيادة إلى ورقة مساومة تكتيكية بدل أن تكون ركيزة استراتيجية.

الرفض القاطع، وإن بدا في ظاهره صلابة، يخفي ارتباكا بنيويا في صنع القرار السوري، فلا يوجد تصور متماسك لما يمكن أن تقدمه السلطة في دمشق أو تحصنه من مكاسب في هذه المفاوضات، وهكذا تبدو وكأنها تُدار بردود أفعال ظرفية، تمنح تل أبيب أفضلية المناورة، وتكرّس واقعا جديدا تصبح فيه السيادة موضوعا للتجزئة والإملاء الخارجي لا قرارا سياديا مؤسسا.

التوازن بين الأمن والسيادة

منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024 وصعود أحمد الشرع، دخلت سوريا مرحلة إعادة تشكل قاسية، فـ”إسرائيل” استغلت هذا الفراغ لشنّ ضربات عسكرية نوعية وفرض معادلات جديدة في الجنوب السوري.

المفاوضات الراهنة لم تعد تتعلق بخطوط وقف إطلاق نار كما كان الحال في السبعينيات، بل تحوّلت إلى معركة مفتوحة على تعريف السيادة نفسها، فالسلطة ما زالت تتشبث باتفاق 1974 باعتباره الإطار القانوني الوحيد القابل للاستناد، متصورة أن العودة إليه تمنحها الحد الأدنى من الضمانات، أو على الأقل تمنع “إسرائيل” من فرض واقع جديد بلا مرجعية، ويعبر هذا التمسك عن حاجة النظام السوري إلى شرعية دولية سابقة تُعيد إنتاج صورة الدولة المركزية القادرة على فرض قواعد اللعبة.

لكن الواقع الميداني والسياسي تغيّر جذريا، فـ”إسرائيل” لم تعد تتعامل مع اتفاق 1974 كمرجعية ملزمة، بل تسعى عمليا إلى تفكيكه عبر إدخال اشتراطات جديدة مثل الممرات الإنسانية ونزع السلاح جنوب غرب سوريا، وهذه المطالب تعني إعادة صياغة قواعد الاشتباك على نحو يوسع هامش “الحركة الإسرائيلي” ويحوّل الجنوب السوري إلى منطقة نفوذ شبه مفتوحة، وهو ما يجعل العودة إلى منطق “الفصل الكلاسيكي للقوات” ضربا من الوهم السياسي.

الولايات المتحدة: وسيط أم مهندس للتوازن؟

الدور الأميركي لم يعد محايدا، بل بات أقرب إلى إعادة صياغة الخريطة الإقليمية بما ينسجم مع مصالحها، وتصريحات المبعوث الأميركي توماس باراك عن الاكتفاء باتفاق “خفض تصعيد” تعكس واقعية براغماتية، فواشنطن تعلم أن أي اتفاق أمني شامل غير ممكن في ظل هشاشة الدولة السورية، لكن هذا التخفيض في سقف الطموحات يفضي عمليا إلى تثبيت وضع مؤقت تتحكم فيه “إسرائيل” بإيقاع الضربات والاشتراطات، فيما تبقى دمشق في موقع الدفاع.

البعد الطائفي كسلاح مزدوج

طرح حماية الدروز في السويداء ليس بريئا، فإسرائيل تحاول توظيف العامل الطائفي كأداة لتبرير تدخلها، في حين تعلم السلطة في دمشق أن الرضوخ لهذا المطلب يفتح الباب أمام تدويل ملف الأقليات السورية.

في عقيدة الحرب الهجينة، يُعتبر توظيف الهويات الجزئية وسيلة مثالية لتقويض الدولة المركزية، ووفق هذا التصور تبدو السويداء اليوم ليست مجرد محافظة سورية بل عقدة استراتيجية تتيح لإسرائيل اختراق العمق السوري سياسيا وإنسانيا.

الفشل اللحظي أم إعادة تموضع؟

تعثر المفاوضات لا يعني نهايتها، بل أقرب إلى إعادة تموضع، فـ”إسرائيل” حاولت توسيع دائرة مكاسبها عبر مطلب الممر الإنساني، لكنها اصطدمت بجدار الرفض السوري، غير أن هذا الرفض لم يكن تعبيرا عن موقف سيادي صلب بقدر ما كان انعكاسا لبراغماتية ظرفية؛ إذ أرسلت السلطة في دمشق بالمقابل إشارة واضحة بأنها منفتحة على مفاوضات أمنية، شرط أن لا تُحرج أمام جمهورها الداخلي بمظاهر تنازل فاضحة.

تبرز هنا إشكالية جوهرية فمفهوم السيادة بالنسبة للسلطات السورية ليس ثابتا أو مؤسسا على قواعد استراتيجية طويلة المدى، بل متغير يخضع لحسابات آنية ولخطاب تعبوي يتيح تبرير التنازل أو التشدد بحسب الحاجة.

النتيجة أن الاتفاق لم يُلغَ بل أُجّل، ليتحوّل عمليا إلى هدنة ميدانية بلا غطاء سياسي صلب، بما يفضح هشاشة رؤية السلطات السورية ويمنح تل أبيب هامشا أوسع للمناورة على المدى الطويل.

استشراف المرحلة المقبلة

- تصعيد محسوب واحتمال عودة “إسرائيل” لتكثيف الضربات في الجنوب السوري بهدف إعادة الضغط على دمشق لقبول شروطها.

- تثبيت خطوط تماس معاستمرار العمل باتفاقات أمر واقع غير معلنة، حيث يظل الجنوب السوري خاضعا لمعادلة الردع المتبادل.

- إدارة أميركية للأزمة لا حلها، وهنا يمكن لواشنطن مواصلة دفع الأطراف نحو اتفاقات جزئية، تجنّبا لانفجار شامل، لكنها لن تملك الأدوات لفرض سلام دائم.

- انخراط أطراف إقليمية، حيث لتركيا او دول إقليمية أخرى استثمار الفشل الحالي لتعزيز نفوذهما على الساحة السورية، ما يعقد المشهد أكثر.

الممر الإنساني نحو السويداء كشف أن الصراع السوري–”الإسرائيلي” لم يعد محصورا بخطوط النار أو الخرائط العسكرية، بل انتقل إلى مستوى جديد حيث يُستخدم البُعد الإنساني كسلاح جيوسياسي، فالفشل في التوصل لاتفاق لا يعني جمودا، بل تحوّلا نحو إدارة الأزمة كجزء من لعبة توازن أوسع في الشرق الأوسط، فالمفاوضات ليست سوى فصل من حرب هجينة مستمرة، حيث تختلط السياسة بالقوة، والإنسانية بالهيمنة، والسيادة بالهشاشة.

بهذا المعنى، تبدو المفاوضات أقرب إلى اختبار لإرادة الأطراف وقدرتها على تحويل الأزمة إلى فرصة، أكثر من كونها مسعى حقيقيا لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود.