تواجه الدولة السورية اليوم أسئلة تتعلق بوجودها، حيث لا يقتصر الأمر على العلاقات داخل تنوعها المجتمعي، بل أيضا على جغرافيتها داخل بنية شرقي المتوسط، فهي ظهرت كدولة معاصرة على إيقاع الصراع الذي خلقه ظهور “إسرائيل”، وارتسمت هويتها وفق تقلبات هذا الصراع الذي خلق مع الزمن منظومة سياسية، فبالنسبة لدمشق ومنذ الجمهورية الأولى يبقى الموضوع الفلسطيني جزء من التكوين السوري العام، ومن بنية الدولة ووجودها.

الجغرافيا قبل الأيديولوجيا

يذكّرنا إيف لاكوست بأن الجغرافيا ليست خريطةً صامتة، بل بنية صراعية تحدّد إمكان الفعل السياسي؛ فمن “أفغانستان المهمّة” إلى “حوض النيجر”، يقيس لاكوست القوّة بما يتيحه الحيّز لا بما تقرره العواطف، وينطبق هذا على سوريا في علاقتها بالمسألة الفلسطينية: فخطّ تماسّها مع فلسطين التاريخيّة عبر الجولان، وتحوّل محيط دمشق الجنوبي إلى حزام مخيمات، جعلا من الدولة السورية لاعبا لا يمكن تجاوزه، مهما تبدّلت الشعارات القومية.

محدِّدات المكان السوري

مقدمة مكانية

الارتباط السوري بالمسألة الفلسطينية حتى ولو غطته الشعارات عبر الزمن، لكنه محكوم جغرافيا وليس سياسيا، فهو لم يكن خيارا إنما ضرورة وجودية فرضت ثلاثة مفاتيح مفهومية:

- جسر البحار الثلاثة: تتوسط سوريا تقاطعا بريّا يربط المتوسط بالجزيرة العربية وبالهلال الخصيب؛ موقعٌ جعلها ممرا تجاريا وعسكريا منذ العصر الروماني حتى خطوط الغاز الحديثة.

- هامش الجبل وبداية الصحراء: دمشق تجاورُ سلسلةَ جبل الشيخ شمالَ الجولان وتطلُّ جنوبا على البادية؛ هذا التنوع التضاريسي منحها قدرةَ التحكم بتدفق البشر والسلاح شرقا وغربا، وهي المعضلة التي واجهتها “إسرائيل” وجعلت نتنياهو يتحدث عن أن إسقاط الرئيس بشار الأسد وقطع الجسر بين إيران وحزب الله.

- المسألة الفلسطينية كعدسة تكثيف: منذ نكبة 1948، تحوّل الفضاء السوري إلى حاضنة لوجستية ورمزية للمخيمات، ولخطوط الإمداد التي تتجاوز الاقتصاد لتصبح عناصر ضغطٍ جيوسياسي على “إسرائيل”.

هذه المفاتيح المكانية توجه القراءة لتصور سوريا منذ الاستقلال كموقع خاص، حيث استخدمت الدولة السورية جغرافيتها لإعادة إنتاج علاقتها بالفصائل الفلسطينية، وخلقت محددات أساسية مرتبطة بعلاقة الجغرافية بكل مفاصل الصراع، وهنا يمكن ملاحظة التالي:

- الجولان كمنصّة صدّ وحشد: وخسارته عام 1967 جعل دمشق تبحث عن “جبهات بديلة” عبر لبنان والأردن لإبقاء الاشتباك قائما.

- محيط المخيمات: اليرموك، حندرات، سبينة… فضاءات حضرية داخلية تستخدمها السلطة بوصفها “مخيّمات مفاوضة”، فتُدار أزماتها وفق مرونة أمنية عالية.

- معابر الشرق والغرب: طريق دمشق – بيروت، وقوس البادية إلى العراق وإيران أتاحا دمج المسألة الفلسطينية في محور إقليمي أوسع بعد عام 2000.

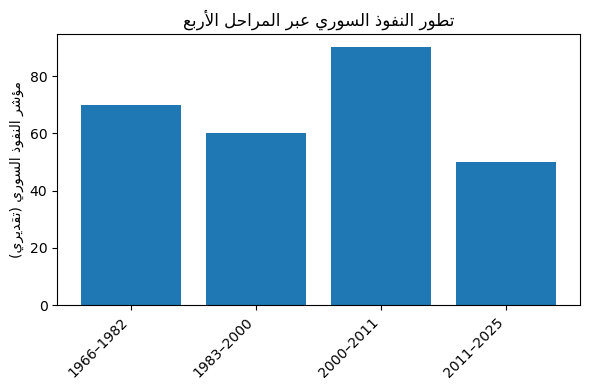

التحولات الجيوسياسية في أربع لحظات مكانية

| الفترة | الفضاء الرئيس | الفاعلون | منطق التوظيف الجغرافي | النتيجة |

| 1966‒1982 | الحدود الشمالية للأردن وجنوب لبنان | “الصاعقة” و”الجبهة الشعبية-القيادة العامة” | تحويل الجغرافيا المجاورة إلى خطوط تسلل وإسناد لتعويض جبهة الجولان المُغلقة | تكريس اعتماد الفصائل على دمشق بوصفها عمقًا لوجستيًّا |

| 1983‒2000 | المخيمات المحاصَرة في بيروت (صبرا، شاتيلا، عين الحلوة) | “فتح الانتفاضة”، حركة أمل، الاستخبارات السورية | هندسة “كانتونات” فلسطينية لضبط منظمة التحرير ومنعها من احتكار الشرعية | تفكك وحدة القرار الفلسطيني وتعميق الانقسام |

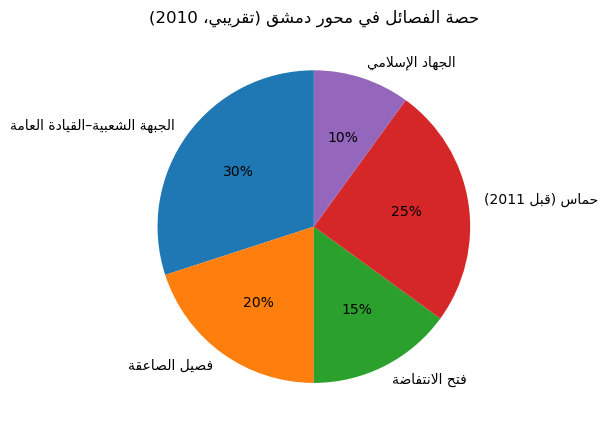

| 2000‒2011 | محور طهران-دمشق-غزة | حماس، الجهاد الإسلامي، الحرس الثوري | تحويل سوريا إلى عقدة في ممرّ بري-بحري يربط المتوسط بالخليج، مع تأطير غزة نهايةً «مُفيدة» للضغط على إسرائيل | تعظيم نفوذ “الممانعة” وتراجع الفصائل التقليدية الموالية للبعث |

| 2011‒2025 | داخل سوريا (مخيم اليرموك نموذجا) | «القيادة العامة»، «الصاعقة»، قوات النظام مقابل معارضة فلسطينية ومتطوّعين سوريين | إعادة تعريف المخيمات كبؤر أمنية لضمان عمق العاصمة، ثم حصارها لإخضاعها | تحوّل المخيم إلى ساحة حرب أهلية مصغّرة؛ انفصال حماس وخروجها من دمشق |

اليرموك: مختبر جيو-سكاني

يصف لاكوست في أعماله كيف يُقسَّم الحيّز المديني إلى “سلالم” صعود وهبوط للقوة، وينطبق ذلك حرفيا على مخيم اليرموك:

- موقعه يتاخم طريق درعا الدولي ويطلّ على أحياء حيوية جنوب العاصمة.

- الديموغرافيا: نحو 160 ألف لاجئ (2011) يقدّمون كثافة بشرية تمنح أي فاعل يتحكم بالمخيم قدرةَ ضغط على دمشق.

- في النتيجة عندما اندلعت الثورة، خشي النظام من تحوّله إلى “كوباني فلسطيني” ففرض حصارا “مساميًّا” يسمح بمرور تجارة وساطة ويمنع تمرّدا شاملا؛ وهو تكتيك جغرافي بامتياز أكثر منه عقابا سياسيا، الحصيلة كانت مأساة إنسانية وثمنا جيوسياسيا دفعته الفصائل الموالية للنظام بعد 2015 .

خرائط الذهن والرواية الرسمية

تكشف المدرسة اللاكوستية عن بُعد آخر، فرواية الدولة عن نفسها فمن “سوريا قلب العروبة النابض” إلى “قلعة الممانعة”، تُعاد كتابة الجغرافيا لإنتاج شرعية داخلية وخارجية:

- القلب: شعار ما بعد 1963 لتبرير الحلول محلّ القاهرة في قيادة العمل الفلسطيني.

- القلعة: سردية ما بعد 2000 التي تُظهر دمشق درعاً للمقاومة من طهران إلى غزة، رغم أن المعابر البرية والبحرية تخضع لتفاهمات موسمية مع واشنطن وموسكو.

بانهيار قبضة النظام التقليدية عقب معاركه الداخلية، تواجه سوريا سؤالا جغرافيا حرجا: هل تبقى “دولة جبهة” بلا جبهة؟ إن حدود الجولان برمزيتها في صلب الصراع رغم الهدوء منذ اتفاق فكّ الاشتباك 1974، لكنها بقيت كحالة حرجة تبقي جبهة الصراع، لكنه اليوم تجاوز تلك الحالة وأصبح مساحة نفوذ “إسرائيلي”، أما المخيمات فنزف نصف سكّانه في موجات هجرة 2013-2018؛ وطُرق الإمداد إلى لبنان وقطاع غزة باتت مقطعة وتحت نفوذ دولي.

الجغرافيا قدرٌ الدولة السورية

وفق منطق لاكوست، الدولة التي لا تُمسك بجغرافيتها تفقد قدرتها على توظيف القضايا العابرة للحدود، هكذا انتقلت سوريا:

- من وجود حيوي للمسألة الفلسطينية لجبهة نفوذ “إسرائيلي”؛

- إلى استخدام المخيمات عازلا أمنيا حول العاصمة من قبل الفصائل المسلحة خلال الاضطرابات؛

- ثم تحويل محور طهران-غزة إلى بديل جغرافي عن الانكفاء الداخلي؛

- وأخيراً فقدان السيطرة على الحيّز الفلسطيني داخل أراضيها نفسها.

إنها قصة علاقة تحكمها الخرائط قبل البيانات؛ فما إن تزول قدرة الدولة على “صنع المكان”، حتى تتحول أوراقها إلى أعباء، وتغدو “القضية التي يُفترض أنها موحِّدة” مجرّد تذكيرٍ بحدود السلطة ذاتها.