ما تتناقله وسائل الإعلام من روايات مؤلمة عن اختطاف النساء في الساحل السوري وأرياف حماة وحمص؛ نافذة أوسع لفهم الطريقة التي تفكر بها السلطة وتدير بها المعنى والواقع، فالجريمة في الحدث السوري ليست مجرد حادثة منفصلة، بل جزء من بنية رمزية تحكمها السلطة، وتعيد تشكيلها عبر الخوف والإنكار والتواطؤ، وفهم ما وراء الأرقام والروايات مسألة لا تلغي المعاناة بل ترسم خارطة خاصة لتفكير النخب السياسية المستحدثة، وتتبع منطق السلطة كما يظهر في تعاملها مع أجساد النساء يضعنا أمام صورة خاصة، فجسد المرأة يصبح أداة لصناعة الطاعة وإعادة إنتاج النفوذ.

أجساد النساء كخرائط سياسية

في اللحظة التي تتحول فيها أجساد النساء إلى خرائط للصراع، ويُعاد إنتاج مفهوم “السبايا” كأداة سياسية في زمن ما بعد الدولة، لا يعود بالإمكان النظر إلى السلطة السورية بوصفها منظومة إدارية تسعى إلى السيطرة، بل تصبح تجليا لسلطة كاستعراض عنف رمزي ومادي يحتل محل المعنى.

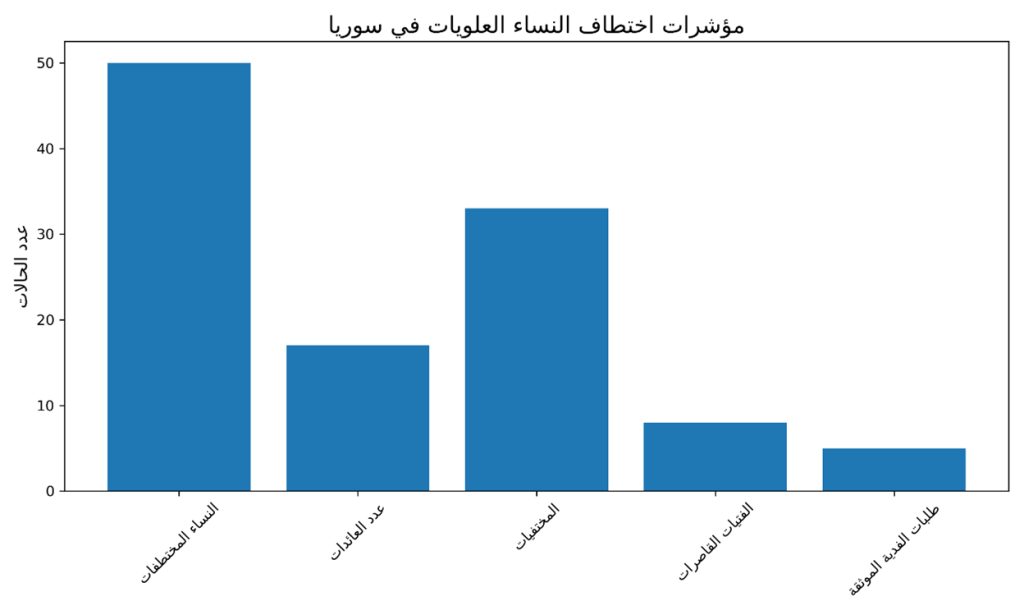

في تحقيقات صحفية متعددة، أبرزها ما نشرته “ذا سبكتيتور” و”رويترز”، تتكرس سردية مروعة عن خطف أكثر من 50 امرأة وفتاة من الطائفة العلوية منذ بداية 2025، في الساحل السوري وأرياف حمص وحماة. بعضهن اختطفن من الشوارع، وأخريات تعرضن للاغتصاب الجماعي، وبعضهن تم بيعهن في صفقات زواج قسري على يد من يسمون أنفسهم “الأمراء”، وتم تهريبهن عبر الحدود إلى لبنان.

عادت منهن 16 إلى 17 فقط، والباقيات ما زلن مجهولات المصير، في حين تواصلت طلبات الفدية لعائلاتهن بين 1500 و100,000 دولار، وهذا الواقع لا يعبر عن انهيار أمني فقط، بل أيضا في نظام المعاني والدلالات الرمزية التي تقوم عليها السلطة والمجتمع، فالنساء لا يُختطفن لأن هناك ميليشيا، بل لأن هناك فراغا مفاهيميا يجعل من أجسادهن موضوعا للسلطة الجديدة.

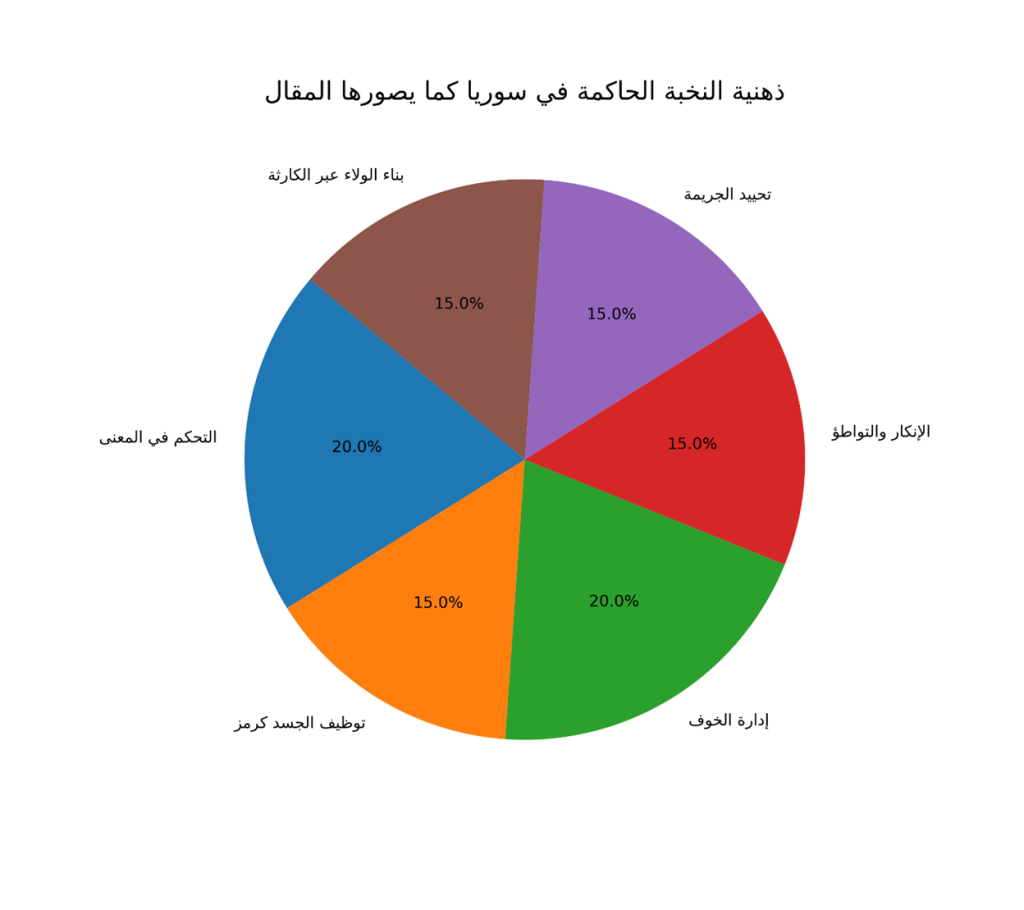

التحكم في المعنى لا في الجريمة

في ذهنية الحكم السوري، لا تُقاس الكارثة بالأعداد بل بالتحكم في السرد، فالسلطة لا تحرص على إخفاء الجريمة، بل على إعادة تأويلها كضرورة أو تفصيل، وتتجلى قمة التحول المروّع في صمت شبه رسمي من الدولة، وتجاهل عن مصير المختطفات، لا لأن النظام غير معني، بل لأنه يرى في هذه الحالات لحظة استثمار رمزية، فالنساء المخطوفات يُعدن إنتاج الشرعية التسلطية، ووجودهن ضحية يُبرر الاستمرار في حماية “الطائفة” من جهة، لكنه من جهة أخرى يُحول الضحية إلى عبء رمزي يُطوّع المجتمع للقبول بأي صيغة أمنية مهما كانت وحشية.

المرأة كوظيفة دلالية في خطاب العنف

في منطق السلطة كما تجلّى في حوادث اختطاف النساء، لا تُعامل المرأة بوصفها كائنا إنسانيا مستقلا، بل رمز قابل للتوظيف السياسي والاجتماعي، فهي توضع ضمن تصور لا يراها كصاحبة كرامة وحقوق، بل تُختزل إلى “وظيفة دلالية” تؤدي أدوارا متعددة وفق الحاجة:

- كرمز للشرف والعرض أحيانا، ما يبرّر استدعاء خطاب الحماية أو الانتقام.

- وتُختطف كوسيلة للضغط على المجتمع الأهلي أو العائلة، لترويض الجماعة بأكملها.

- تتحول إلى سلعة تُساوم عليها الجماعات المسلحة، أو أداة لإعادة إنتاج الخوف والسيطرة الرمزية.

في هذا السياق، لا يُنظر إلى الجسد الأنثوي كجسد بيولوجي فحسب، بل كحامل لمعانٍ مشحونة بالاستعباد، والطاعة، والتهديد، والابتزاز، فهي ليست جسدا حيا فقط، بل وسيلة لفرض الطاعة وترسيخ الهيمنة، وتصبح المرأة واجهة سياسية يُعاد من خلالها إنتاج بنية الحكم، لا بصفتها فردا، بل رمز يُدار ضمن منظومة السلطة.

إنكار السلطة كاستراتيجية للهيمنة الصامتة

ما يثير القلق في ذهنية الحكم السوري ليس فقط عنفها المباشر، بل قدرتها على إنكار مسؤوليتها في إنتاج العنف نفسه، فالسلطة هنا لا تظهر بمظهر الجلاد، بل تتقمص دور الشاهد العاجز، مدعية أن ما يجري من خطف واغتصاب وترويع للنساء يتم خارج إرادتها، وتُلقي اللوم على “الواقع” والفوضى وفاعلين غير منضبطين، بينما هي من صاغت هذا الواقع بعناية.

تفكك الأجهزة الأمنية لم يكن ناتجا عن العجز، بل عن سياسة متعمدة لتفريغ مؤسسات الضبط وتحويل مناطق بأكملها إلى فضاءات رمادية تسبح فيها الميليشيات، وتتغول شبكات التهريب، وتُخترق الحدود بمعرفة، لا غفلة، فغياب التدخل الحازم أمام جرائم الخطف لا ينبع من الضعف، بل من تصميم يُبقي العنف قائما لكنه لا يُنسب إلى الدولة، فتبدو الدولة نظريا قائمة، وعمليا متخفّية.

تنجح السلطة في غسيل يدها من الجريمة، مع بقائها ممسكة بخيوط اللعبة، فلا تمارس العنف فحسب، بل تحتكر حق تعريفه، وتسويق رواية ناعمة عنه تُقنع الجمهور بأن الخطر قادم من الخارج، من الهامش، لا من صلب البنية الحاكمة، وتتحول الكارثة من صدمة تحتاج إلى محاسبة، إلى مشهد متكرر يُستثمر في صناعة الولاء، وتُستخدم فيه الضحية كأداة لإعادة إنتاج الخضوع.

ما يحدث هو الهيمنة عبر الإنكار حيث تُدار السلطة لا من خلال التصريح بالعنف، بل من خلال التظاهر بعدم امتلاكه، رغم أنها الجهة التي صمّمت شروطه وسلّحت أدواته وأدارت نتائجه.

تعريف الخطر وترويض المجتمع

السلطة لا تكون قوية حين تحتكر القوة، بل حين تحتكر تعريف الخطر، والخطر هنا لم يعد فقط المعارضة أو المسلحين، بل احتمال انهيار النسق الأبوي الذي يجعل من النساء رمزا لانضباط المجتمع، وكل اختطاف جديد يصبح مناسبة لإعادة إنتاج خطاب الخوف، وإعادة بناء شرعية الوجود السلطوي، وتحويل مشاعر الهلع إلى استكانة.

من هنا نفهم كيف يصبح جسد المرأة المختطفة موضوعا مركزيا في ذهنية الحكم؛ ليس لأنها ضحية، بل لأنها باتت ورقة رمزية في خطاب البقاء وفي المجاز السياسي الذي يحكم سوريا اليوم، فالسلطة تُنتج الواقع لا لتحكمه، بل لتفسّره عبر أجهزتها الأمنية والإعلامية، فهي تعرف ما يحدث، ولا تنكره، لكنها ترفض أن تسميه جريمة، لا تعود موضع إدانة، بل تصبح شكلا من أشكال إدارة المعنى.

من احتكار القوة إلى صناعة النفوذ

التحقيقات أشارت إلى أن بعض الخاطفين يملكون حرية تنقل واضحة، ويتجاوزون الحواجز العسكرية، ويتعاملون مع “أمراء” يشبهون أمراء الحرب، وهذا يعيدنا إلى فكرة “السلطة السائلة” حيث لم تعد هناك دولة مركزية، بل أنظمة نفوذ تتقاطع وتتفاوض، والضحية دائما هي الأضعف.

ما يحدث في الساحل السوري من خطف للنساء ليس حادثا عرضيا بل تمظهر ذهني لسلطة تتغذى على الخوف، وتعيد إنتاج ذاتها عبر العجز العام، وذهنية الحكم هنا ليست عقلا سياسيا بقدر ما هي لاوعي جماعي استعراضي، يدير الخطر من خلال التكتم عليه، ويحوّل الألم إلى رمز للتماسك لا للمحاسبة.

اللامبالاة كأداة حكم

الصمت تجاه عمليات الاختطاف هو أحد أشكال التأييد والتواطؤ المجتمعي نتيجة طبيعية لغياب سردية بديلة، النساء المختطفات يكسرن هذا النسق، لكن أصواتهن تُقصى أو تُختصر في تحقيقات صحفية، لا تجد طريقها إلى قاعات العدالة أو لجان المحاسبة.

ما نراه يتجاوز حقوق الإنسان، فهو اختزال للمأساة ضمن منطق سياسي يعيد إنتاج نفسه، فالسلطة هنا لا تحتاج إلى أن تقتل لتُخيف، يكفيها أن تجعل الموت محايدا، أن تجعل الخطف واقعا عاديا، وأن تُقنع المجتمع أن هذا هو الثمن.

تلك هي ذهنية الحكم السوري؛ سلطة تعرف كل شيء، تفعل كل شيء، ثم تقول: “لم يكن بوسعنا أن نفعل شيئًا”. والمأساة أن هذا الادعاء، يتم قبولة.

هذا الموضوع يهز كياني ويزيدني ويستفزني حقد و كراهية هذه الجماعات وأكره دينهم وجنسهم ولك الله سورية من هذه الكوارث بالقرن الواحد والعشرين مهزلة سوداوية تؤلم جدا ببلد كان حضاري وله هوية وأمن وأمان