لم تعد سوريا في كانون الثاني 2026 ذلك الكيان الغامض المتماسك ظاهريا تحت حكم الأحزاب والإيديولوجيا، بل تحولت إلى لوحة فسيفسائية تعيد رسم ذاتها بعد أربعة عشر عاما من الحرب والانهيار والانكماش في الوعي الجمعي.

سقوط النظام في نهاية عام 2024 لم يكن نهاية مرحلة، بقدر ما كان عودة إلى جوهر السؤال السوري الذي طمس طيلة عقود؛ من نحن؟ وما الذي يمكن أن يجمعنا بعد كل هذا الانقسام؟

من يقرأ تاريخ المشرق بعين الجغرافي لا بعين السياسي، يدرك أن سوريا لم تكن يوما دولة بقدر ما كانت جسرا حضاريا بين البحر والبادية، والمتوسط وبلاد الرافدين، والإسلام والحداثة، ومستقبلها لا يقاس بقرارات النخب أو بخطوط الحدود بقدر ما يقاس بمدى قدرتها على استيعاب تناقضاتها.

ولادة هشة لدولة ما بعد الدولة

تشكلت الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع في مطلع 2025، ووصفت حينها بأنها “الفرصة الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من مفهوم الدولة السورية”، غير أن الدولة الجديدة ظهرت محاطة بثلاثة أنقاض؛البنية المؤسسية والاقتصاد والثقة الوطنية.

الدستور المؤقت، رغم ما يحمله من وعود بالاستقرار، لم يُزل مركزية السلطة ولا الطابع الأمني، وعلى الأرض لم يكن البرلمان المنتخب سوى مرآة مشوهة لتوازنات القوة، أكثر مما كان انعكاسا حقيقيا لإرادة شعب عاش عقدين تحت وطأة الحرب والنزوح.

تبدو السلطة الجديدة وكأنها تسير على حبل رفيع مشدود بين مطلبين متناقضين؛ مطلب العدالة الانتقالية الذي يطالب بمحاسبة رموز النظام السابق، ومطلب الاستقرار الذي يدعو إلى نسيان الماضي من أجل تحريك عجلة الاقتصاد، وبين هذين الحدين تتساقط القيم، وتتحول السياسة إلى فن لإدارة التناقضات لا لإيجاد الحلول.

الجغرافيا تعيد فرض نفسها

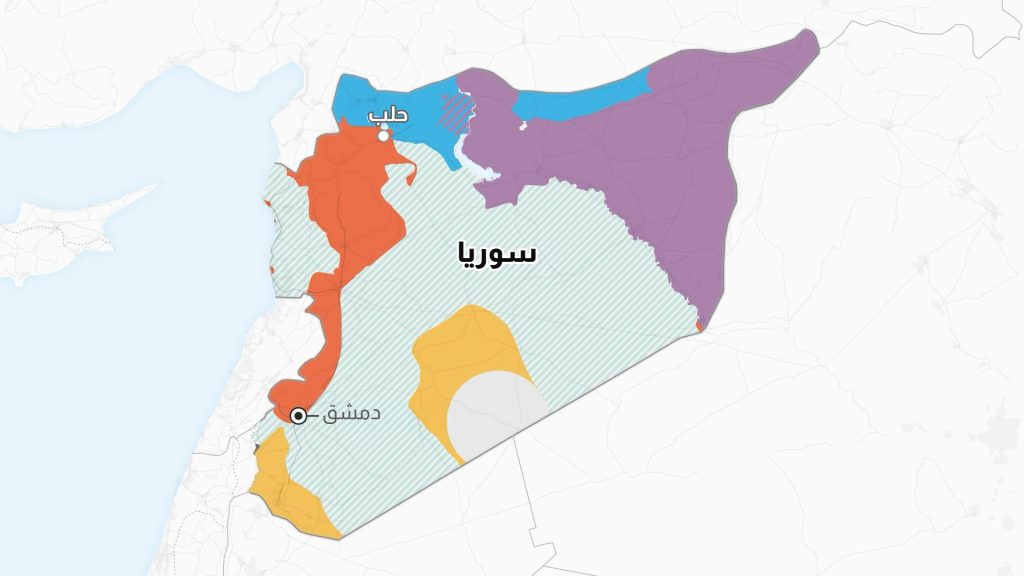

الجغرافيا ليست قدرا، لكنها تقرر شكل المأساة، وفي الحالة السورية الجغرافيا لم تكن قدرا فقط، بل كانت سلاحا، فمن جبال الساحل إلى البادية المفتوحة، ومن الفرات المريض إلى ضفاف المتوسط، تتشكل خطوط الانقسام السياسي والاجتماعي كما لو كانت امتدادا طبيعيا للتضاريس ذاتها.

في الشمال، تظل المعادلة الكردية–التركية حجر الزاوية في أي سيناريو مستقبلي، فأنقرة لن تقبل بكيان كردي مسلح قرب حدودها، بينما يجد الأكراد أنفسهم بين مطرقة الجغرافيا وسندان الوعود الغربية التي لم تنفذ قط.

وفي الشرق، تشكل مناطق النفط والقمح في دير الزور والحسكة مسرحا لتنافس صامت بين دمشق الجديدة وقوى محلية مدعومة أمريكيا، ما يجعل من تلك الرقعة الواسعة دولة ظل داخل الدولة.

أما في الجنوب، فالوضع أكثر هشاشة، فدرعا التي أُشعلت فيها شرارة الاضطراب، عادت لتكون مرآة لمأزقها الأصلي؛ منطقة رمادية بين النفوذ الأردني والحضور “الإسرائيلي” العسكري، ووسط مجتمع أنهكه الفقر وتهتكت بنيته الزراعية.

الحرب التي لم تنته بعد

سقوط النظام لم ينه الحرب، بل أعاد تعريفها، فبدل أن تكون مواجهة بين الدولة والمعارضة، أصبحت صراعا بين تصورات مختلفة لسوريا الممكنة؛ هناك سوريا المركزية التي تراها الحكومة الانتقالية، وسوريا الفيدرالية التي يطالب بها الأكراد وبعض النخب الليبرالية، وسوريا المحلية التي يعيشها أمراء الحرب والمجالس العشائرية في الأقاليم.

يتحول الأمن في هذا الواقع إلى سلعة نادرة، وتصبح القوة العسكرية هي المعيار الوحيد للشرعية، ومن المفارقة أن الدولة الجديدة، التي ولدت تحت شعار إنهاء عسكرة السياسة، باتت مضطرة إلى توسيع حضورها العسكري لإثبات وجودها، فتظهر “ديكتاتورية الضرورة”، حيث يبرر الأمن كل شيء ويؤجل كل شيء.

الاقتصاد بين الأنقاض والمضاربات

تقدر خسائر الاقتصاد السوري بأكثر من 500 مليار دولار منذ عام 2011، في حين تجاوزت معدلات الفقر 90% من السكان، وفق تقديرات الأمم المتحدة، وحتى بعد عام على سقوط النظام، لا يزال الاقتصاد السوري اقتصادا طارئا يعيش على المساعدات والتحويلات الخارجية والمضاربة بالعملات.

أنشأت الحكومة الجديدة “صندوق التنمية السوري” ومجلسا اقتصاديا أعلى، لكن غياب الثقة، وتراجع الاستثمار الخليجي جعلت من هذه المؤسسات أدوات رمزية أكثر من كونها محركات للنمو.

وفي ظل هذا الجمود، تشهد البلاد ظاهرة “اقتصاد المناطق”، حيث تدار كل محافظة تقريبا بمنطق ذاتي مستقل ماليا وإداريا، ما يعيد إلى الأذهان نماذج ما بعد الحرب في البلقان.

الطبقة الوسطى، التي كانت العمود الفقري لأي نهضة مدنية، تآكلت بالكامل، فهي هاجرت أو انزلقت إلى هوامش الفقر ومن دون هذه الطبقة، لا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية أو نمو مستدام.

اللعبة الكبرى: سوريا في مرآة الإقليم

في الجغرافيا السياسية، ليست سوريا مجرد دولة، بل عقدة مواصلات في صراع القوى، ومستقبلها لا يرسم في دمشق وحدها، بل في أنقرة ووموسكو وواشنطن والرياض أيضا.

روسيا التي خرجت من الحرب مثقلة بتداعيات حرب أوكرانيا، تسعى للحفاظ على موطئ قدم في الساحل عبر عقود طويلة الأمد في مرفأ طرطوس، وتركيا وجدت في الفوضى السورية فرصة لإعادة تعريف حدودها الجنوبية أمنيا وديموغرافيا عبر مناطق نفوذ تمتد من جرابلس إلى إدلب.

الولايات المتحدة من جهتها تراقب المشهد ببرود استراتيجي، هي لا تريد عودة أي نموذج يشبه النظام السابق، لكنها أيضا لا ترغب في انهيار آخر يفتح الباب أمام الفوضى، فتستمر واشنطن في إدارة الأزمة لا في حلها، في انتظار “توازن تعب” بين جميع الأطراف.

في المقابل، تتحرك الدول العربية ببطء لإعادة احتواء سوريا، وإعادة مقعدها في الجامعة العربية عام 2025 كان خطوة رمزية، لكن شروط الدعم المالي والاستثماري لا تزال مرهونة بإصلاحات حقيقية، أبرزها ضمان عودة اللاجئين.

المستقبل الممكن: بين الواقعية والأمل

إذا كان لا بد من قراءة استشرافية، فإن المشهد السوري يبدو وكأنه يتأرجح بين أربعة مسارات:

- استقرار نسبي مع دولة مركزية ضعيفة وهو الاحتمال الأقرب (40%)، حيث تبقى البلاد موحدة شكلا، لكن السلطة موزعة فعليا بين أقاليم وأجهزة أمنية متنافسة.

- تحول ديمقراطي تدريجي 25% يتطلب توافقا إقليميا ودعما اقتصاديا كثيفا، واحتراما لمبدأ العدالة الانتقالية.

- انفجار داخلي جديد 20% نتيجة فشل الحكم الانتقالي في إدارة التنوع واحتواء الأزمات الاجتماعية.

- تسوية إقليمية ناجحة واستقرار اقتصادي 15% وهذا السيناريو يتوقف على انخراط عربي ودولي فعال في إعادة الإعمار.

في جميع الحالات، تبدو سوريا وكأنها دخلت مرحلة ما يمكن تسميته بـ”التحول الطويل” تستغرق جيلا كاملا كي تكتمل ملامحها، فليست نهاية حرب، بل بداية زمن جديد تكتب فصوله ببطء، وبدماء أقل لكن بارتباك أكبر.

الجغرافيا تصالح التاريخ

سوريا الجديدة لن تبنى على أطلال القديمة، بل على قدرتها على التصالح مع جغرافيتها وتاريخها معا، فالجغرافيا فرضت التنوع، والتاريخ فرض المعاناة، أما المستقبل فيفرض الحكمة.

لن تكون سوريا نسخة من لبنان، ولا عراقا آخر، بل تجربة خاصة، ربما قاسية، لكنها ضرورية لتحديد معنى الدولة في المشرق بعد قرن من التجريب.

يبدو أن القرن الحادي والعشرين في المشرق لن يكتب من فوق خرائط سايكس–بيكو، بل من تحت رمادها وسوريا، التي كانت يوما قلب العالم العربي، تملك احتمال اذا غيرت من ادواتها وحكامها الجدد لتعود قلبه مجددا لكن هذه المرة ببطء، على إيقاع جديد، تحدده الجغرافيا لا الشعارات، والناس لا الزعماء.

سوريا بعد السقوط: بين جغرافيا القدر وصراع المعاني

تحولات المشهد السوري بعد 14 عاماً من الحرب وانهيار النظام

تشكلت الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع في مطلع 2025، ووصفت بأنها “الفرصة الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من مفهوم الدولة السورية”.

الدستور المؤقت لم يُزل مركزية السلطة ولا الطابع الأمني، والبرلمان المنتخب كان مرآة مشوهة لتوازنات القوة.

سقوط النظام لم ينه الحرب، بل أعاد تعريفها: أصبحت صراعاً بين تصورات مختلفة لسوريا الممكنة.

يتحول الأمن إلى سلعة نادرة، وتصبح القوة العسكرية هي المعيار الوحيد للشرعية.

تقدر خسائر الاقتصاد السوري بأكثر من 500 مليار دولار منذ عام 2011.

الاقتصاد السوري لا يزال اقتصاداً طارئاً يعيش على المساعدات والتحويلات الخارجية والمضاربة بالعملات.

الجغرافيا تعيد فرض نفسها

المستقبل الممكن: مسارات سوريا

اللعبة الكبرى: الفاعلون الإقليميون والدوليون

2011: بداية الحرب

اندلاع الاحتجاجات ثم تحولها إلى حرب أهلية شاملة.

2024: سقوط النظام

انهيار النظام السوري بعد 13 عاماً من الحرب.

2025: تشكيل الحكومة الانتقالية

تشكيل حكومة أحمد الشرع الانتقالية.

2025: عودة سوريا للجامعة العربية

عودة مقعد سوريا في الجامعة العربية كخطوة رمزية.

الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية

الجغرافيا تصالح التاريخ

سوريا الجديدة لن تبنى على أطلال القديمة، بل على قدرتها على التصالح مع جغرافيتها وتاريخها معاً.

لن تكون سوريا نسخة من لبنان، ولا عراقاً آخر، بل تجربة خاصة، ربما قاسية، لكنها ضرورية لتحديد معنى الدولة في المشرق بعد قرن من التجريب.

القرن الحادي والعشرين في المشرق لن يكتب من فوق خرائط سايكس–بيكو، بل من تحت رمادها، وسوريا تملك احتمالاً لتعود قلب العالم العربي مجدداً، لكن هذه المرة ببطء، على إيقاع جديد، تحدده الجغرافيا لا الشعارات، والناس لا الزعماء.