بينما تغلي الجغرافيا السورية بالمواجهات الطائفية والتدخلات الإقليمية، وتتعثر المسارات السياسية في خضم الجمود المزمن، يطفو على السطح مشهد الاقتصاد في سوريا، ويحمل في طياته مفارقة مركبة؛ بلد يعيش على فوهة اضطراب أمني، لكنه في ذات الوقت يريد استقطاب استثمارات بمليارات.

كيف يمكن لسوريا أن تصبح فجأة ساحة واعدة للاستثمار الخليجي؟ وهل هذا الانفتاح الاقتصادي مرشح لأن يخلق تحولا هيكليا في البنية الاقتصادية، أم أنه مجرد إعادة إنتاج لنظام الريع السياسي بوسائل جديدة؟

انفتاح اقتصادي في ظل انسداد سياسي

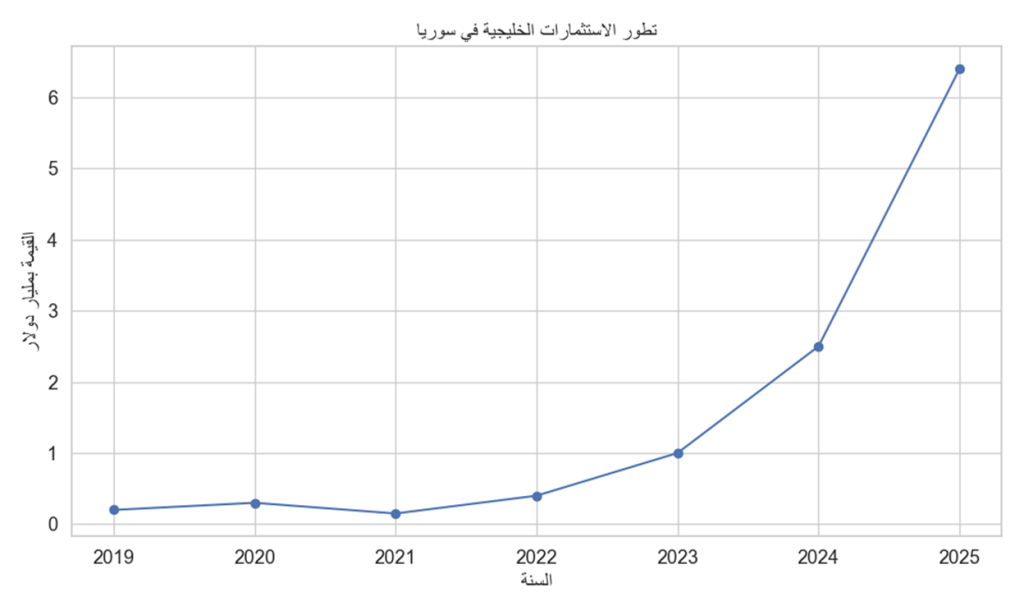

انعقاد منتدى الاستثمار السوري-السعودي في دمشق، بمشاركة وفد رفيع المستوى، وتوقيع 47 اتفاقية بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار، يشكل نقطة في مسار العزلة الاقتصادية التي عاشتها سوريا منذ اندلاع الاضطراب عام 2011.

غير أن هذا التحول لا يمكن عزله عن السياق الإقليمي الجديد الذي تبلور بعد المصالحة الخليجية، والبحث السعودي عن استثمارات “آمنة” نسبيا في فضاء عربي منهك لكنه قابل لإعادة الهيكلة.

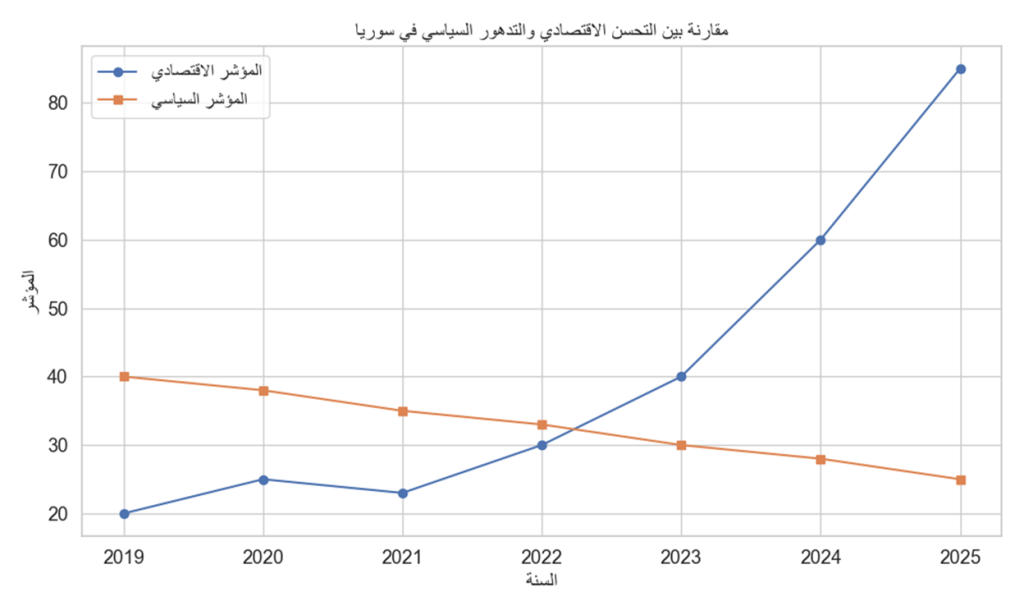

لكن في خلفية هذا الحراك، لا تزال الأزمة السياسية تراوح مكانها، فلا تقدم حقيقي في مسار المفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية، ولا بوادر تسوية مستدامة في الجنوب، حيث السويداء تغلي مجددا على وقع مواجهات طائفية، فيما الحضور والتركي يزداد تعقيدا وتشابكا، في هذا المشهد، تبدو الاستثمارات وكأنها تغامر في أرض بلا ضمانات مؤسسية، وهو ما يثير تساؤلات حقيقية حول من يملك السلطة الفعلية للتنفيذ وحماية العقود.

نخبة جديدة بلا مؤسسات

التقارير التي كشفت عن دور “حازم الشرع”، شقيق الرئيس الجديد، في قيادة لجنة سرية لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري، تكشف جانبا خفيا من المشهد، فبينما تُعقد المؤتمرات وتُطلق التصريحات عن الشفافية والتنمية، تتولى النخبة الجديدة إحكام قبضتها على مفاصل الاقتصاد عبر الاستحواذ على الشركات الكبرى، وإعادة توزيع الامتيازات الاقتصادية بعيدا عن المؤسسات الرقابية والإعلام.

يفتح هذا الأمر الباب أمام تحوّل النمو الاقتصادي من فرصة لبناء دولة حديثة إلى وسيلة لإعادة إنتاج الدولة بصيغة استبداد وبأدوات السوق، وتصبح “اللجنة الاقتصادية العليا” الذراع التنفيذية لسلطة لا يتم مساءلتها، وتسيّر الاقتصاد عبر الولاء السياسي لا عبر الكفاءة أو التنافسية.

البنية التحتية المالية: عودة إلى العالم أم تكريس للعزلة؟

ربط النظام المصرفي السوري بشبكة SWIFT مجددا يُفهم كعلامة على انفتاح مالي، لكن من يقرأ التفاصيل يكتشف تناقضًا داخليا، فلا يزال القطاع المصرفي في قبضة قلة احتكارية، ولا توجد مؤشرات على تحرر فعلي لسياسات الصرف أو استقلالية البنك المركزي، ولعل الخطر الأكبر أن هذا الانفتاح المالي يُستخدم كأداة لشرعنة دخول الأموال السياسية (أو المُسيسة)، لا كمدخل لخلق اقتصاد تنافسي حر.

هنا تتضح المفارقة: كل خطوة اقتصادية تبدو واعدة من حيث الشكل، لكن يغيب عنها البعد المؤسسي، والشفافية، وتكافؤ الفرص، وهي أشبه بعملية “ترقيع” لا “إصلاح”.

المستثمر الخليجي: شريك أم ممول؟

دخول رؤوس الأموال الخليجية، وعلى رأسها السعودية، يُقرأ غالبا في سياق التقارب السياسي مع دمشق، وضمن أجندة إعادة التوازن الإقليمي مع إيران وتركيا، لكن نوعية الاتفاقيات تركز في مجالات ذات هامش مخاطرة منخفض، فمن الطاقة الى البناء والاتصالات، دون الاستثمار في التعليم أو الصحة أو التكنولوجيا.

وهذا يعزز فرضية أن الشريك الخليجي لا يبحث عن تنمية سوريا بقدر ما يسعى إلى ضمان موطئ قدم استثماري في منطقة يُعاد رسم خرائطها السياسية، وهو ما يضع علامات استفهام حول مدى استدامة هذه الشراكة في حال حدوث تغيرات سياسية مفاجئة، أو عودة الضغوط الغربية.

الاقتصاد كأداة لإعادة الشرعية؟

السلطة في دمشق تسعى، بشكل واضح، إلى استخدام التحسن النسبي في المؤشرات الاقتصادية لإعادة إنتاج شرعية دولية فقدتها على مدار سنوات الحرب، فعودة البورصة، وتوقيع الاتفاقيات، وربط المصارف بالنظام العالمي، كلها رسائل موجهة للعالم بأن “سوريا الجديدة” باتت جاهزة للعودة إلى النظام الدولي.

غير أن هذه العودة تفتقر إلى أحد شروطها الأساسية وهو الإصلاح السياسي، فبدون ضمان استقلال القضاء، وحرية الإعلام، وشفافية العقود، سيبقى الاقتصاد السوري رهينة للبيروقراطية الفاسدة، ولن يتمكن من اجتراح قفزة نوعية.

هل من فرصة حقيقية؟

رغم هذه التحديات، لا يمكن تجاهل الفرصة الكامنة؛ فسوريا بلد ذو موقع جغرافي استراتيجي، وسوق واعدة بعد عقد من الدمار، وقوة بشرية ما زالت قابلة للتأهيل، وإذا ما تم استثمار هذه العوامل ضمن رؤية وطنية جامعة، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، يمكن أن تشكل المرحلة الحالية منطلقا لتحول حقيقي.

لكن الشرط الضروري لذلك هو بناء عقد اجتماعي جديد، يُفصل فيه بين السلطة والثروة، وتُخضع فيه النخبة للمحاسبة، ويُعاد فيه الاعتبار للمؤسسات العامة.

سوريا تقف اليوم على مفترق طرق، فإما أن يتحول هذا الحراك الاقتصادي إلى مدخل لبناء دولة حديثة، وإما أن يُستخدم لتكريس نمط جديد من الريع السلطوي.

الكرة ليست فقط في ملعب السياسة، بل في مدى نضج النخبة الاقتصادية، وقدرتها على الانفكاك من عقلية الغنيمة، الرهان الحقيقي لا يجب أن يكون على الأموال القادمة، بل على المؤسسات التي تدير هذه الأموال، وعلى الشفافية التي تُصاغ بها السياسات، فالاقتصاد ليس بديلا عن السياسة، بل انعكاس لها.