بينما تتجه أنظار السوريين إلى الانتخابات المرتقبة لمجلس الشعب في أيلول 2025، تكشف التحضيرات الجارية عن مفارقة سياسية صارخة؛ فالنظام السياسي يريد تكريس شرعيته عبر أدوات ديمقراطية، في حين تظل بنيته محكومة بقواعد ما قبل الديمقراطية.

إنها لحظة انتقالية مشوبة بقدر كبير من التناقضات، حيث تتقاطع الرغبة في بناء تمثيل سياسي مع هشاشة الوحدة الوطنية، حيث تتنازعها مراكز نفوذ متضاربة في السويداء والساحل والشمال الشرقي.

عمليا الانتخابات ليست سوى مرآة لأزمة أعمق متعلقة في تعريف الدولة نفسها، فهل ما يجري هو تأسيس لدولة جديدة متعدّدة التمثيل، أم مجرد إعادة تدوير لنموذج سلطوي بشروط أقل قمعا وأكثر تجميلا؟ في اللحظة التي يفترض فيها أن تنبثق المؤسسات من الإرادة الشعبية، نلاحظ أن الخريطة السياسية السورية تميل إلى تقنين النفوذ لا تقنين الحقوق، وتفضيل التكنوقراطية المُراقبة على السياسة التنافسية.

اختبار مبكر للانتقال السوري

منذ كانون الأول 2024، وما تبعه من توقيع الإعلان الدستوري المؤقت في آذار 2025، تبلورت معالم مرحلة انتقالية سمتها الأبرز أنها “مفتوحة النهايات” سياسيا، لكنها مؤطرة زمنيا بخمس سنوات يفترض أن تنتج في نهايتها دستورا جديدا ومؤسسات ديمقراطية.

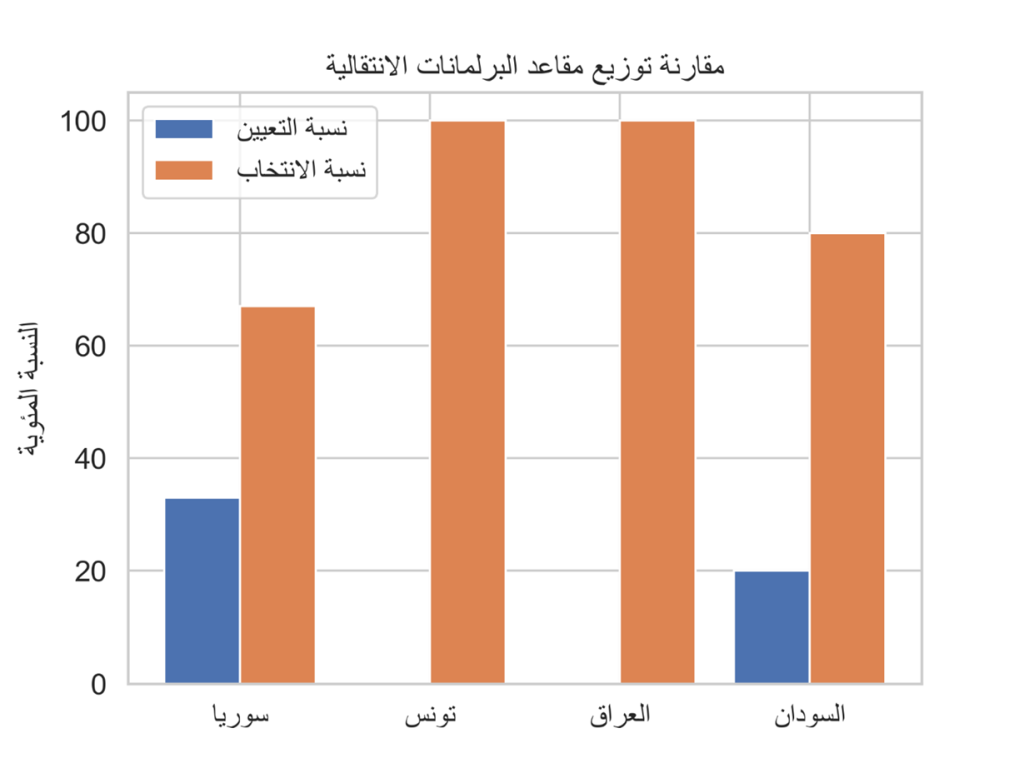

انتخابات مجلس الشعب المقبلة لا تمثل اختبارا للمرحلة، بل إعادة رسم لمركزية السلطة، فمن حيث الشكل، تسير العملية وفق جدول زمني أطلقته اللجنة العليا للانتخابات المشكّلة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 66، وهي لجنة تضم 11 عضوا عينهم الرئيس الانتقالي، ومهمتها تنظيم اقتراع غير مباشر لانتخاب 140 نائبا، إضافة إلى 70 عضوا يعيّنهم الرئيس أحمد الشرع مباشرة.

الديمقراطية كإجراء لا كعقيدة

التوزيع العددي للمقاعد بين التعيين والانتخاب لا يعكس فقط ترتيبا إجرائيا، بل يكشف بنية سياسية حذرة لا تزال تعتبر أن التمثيل الشعبي خطر محتمل لا ركيزة ضرورية، فالنوايا المعلنة بشأن تأمين استقرار تشريعي مفهومة في ظل هشاشة انتقالية، إلا أن الاستقرار المصنوع من أعلى سرعان ما يتحول إلى شكل من أشكال الهيمنة.

الحديث المتكرر عن استبعاد من “وقفوا مع النظام السابق أو يروّجون للانقسام الطائفي” يبدو للوهلة الأولى كفلتر قانوني أخلاقي، لكنه في العمق آلية غير واضحة للعزل السياسي الانتقائي، حيث لا توجد معايير واضحة، ولا هيئة مستقلة تضمن نزاهة هذا التقييم، ما يجعل من هذا الشرط سيفا يُقصي من لا توافق عليهم النخبة، ويُجيز من يُخدم مصالحها.

النظام الانتخابي: تفصيل على مقاس الخوف

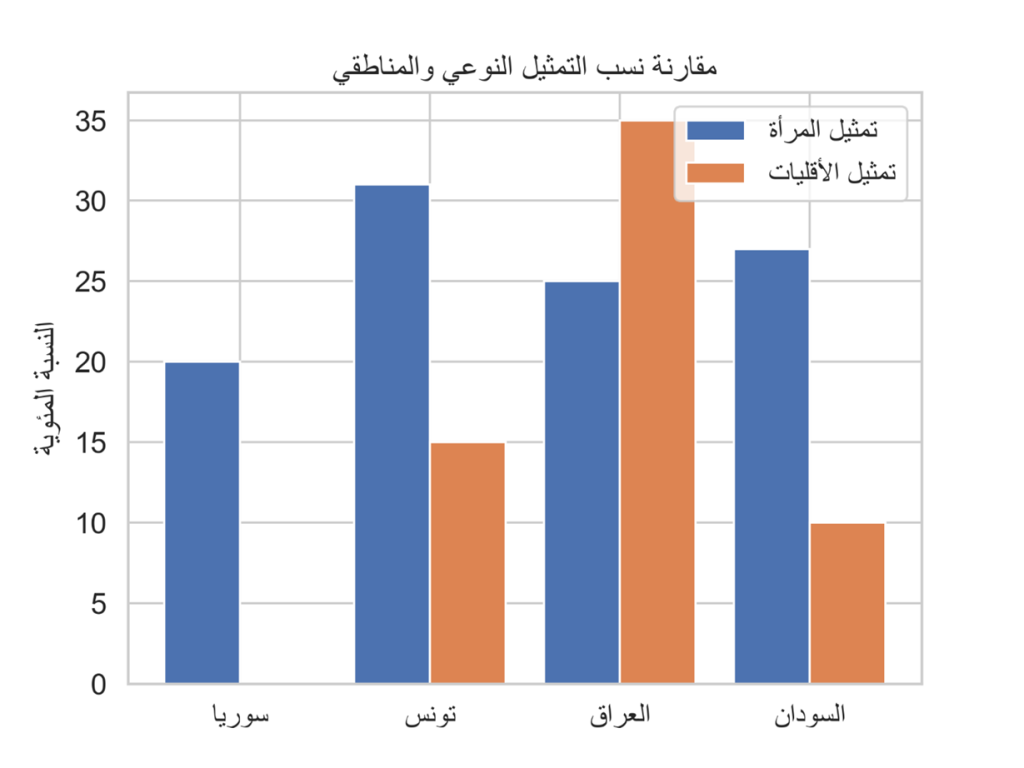

في اللحظة التي يُفترض فيها أن يكون قانون الانتخابات منصة لتجديد الحياة السياسية، جاء النص المؤقت كمزيج مربك من البيروقراطية الحذرة والرمزية الشكلية، حيث يُروّج له عبر تمثيل نسائي لا يقل عن 20% ومشاورات شكلية مع نقابات مهنية، بينما تغيب الضمانات البنيوية لعدالة التمثيل، والحد الأدنى من الشفافية التي تسمح بقياس نزاهة العملية.

أما الإصرار المتكرر على رفض الحصص الطائفية، فرغم ضرورته النظرية، لكنه يتحوّل إلى أداة إقصاء ناعمة تستبعد أي تمثيل يخالف التصور الرسمي لـ”الوحدة الوطنية”، فلا وجود لصيغ واضحة لتمثيل المناطق أو الأقليات المهمّشة، ولا حتى نية لتطوير آليات تنسيقية مع الإدارة الذاتية في الشمال الشرقي، ما يكشف عن رؤية محدودة ومركزية لا تحتمل التنوع، بل تخشاه.

من المفيد النظر إلى تجارب انتقالية أخرى في المنطقة، ففي تونس ما بعد الثورة، كان قانون الانتخاب النسبي أداة لتمكين التعدد السياسي، بينما في العراق، أدت الحصص الطائفية إلى شلل مزمن، وفي السودان، فشلت النخب في تأسيس عقد سياسي جامع، رغم كل الدعم الدولي، وسوريا تقف اليوم على تقاطع هذه التجارب، لكنها تخاطر بتكرار مزيجها الأسوأ؛ من الانقسام العراقي، والجمود السوداني، مع غياب مرونة تونسية في إنتاج شرعية توافقية.

في مواجهة الواقع المتشظي

يصعب الحديث عن الانتخابات دون قراءة أحداث السويداء والساحل الذي أرسى حالة عميقة من الإقصاء والخذلان داخل الطيف المجتمعي في جبل العرب، وتوترات ضمن البنية السكانية في الساحل مع تحولات ديموغرافية في قرى الغاب التي شهدت تهجيرا، فيما يبقى الشمال الشرقي ساحة تفاوض دائمة بين الإدارة الذاتية والقوى العربية المتحركة في فراغ السيادة.

كل هذه التصدعات ليست حوادث معزولة، بل شروخ متراكبة تعكس هشاشة عقد وطني لم يُجدَّد، ورغم ذلك، لا تبدو البنية الانتخابية المرتقبة معنية بتمثيل هذه الديناميات، ما يجعل المجلس الجديد، إن وُلد، أقرب إلى واجهة موحّدة لواقع سياسي ممزق، لا منصة لتقاطع الإرادات.

ديمقراطية على الورق، سلطوية في العمق؟

لن تكون انتخابات مجلس الشعب المرتقبة اختبارا للتمثيل فحسب، بل أيضا لمفهوم الدولة ذاته، فإما أن تنجح في تكريس التعدد ضمن عقد سياسي جديد، أو تتحوّل إلى تمرين شكلي لتثبيت سلطة مؤقتة تبحث عن مشروعية بلا مضمون.

التحدي لا يكمن في اختيار نواب ببدلات رسمية ولغة تصالحية، بل في تجاوز منطق “الرقابة المدجّنة” إلى برلمان يجرؤ على النقد، ويملك أدوات الفعل لا مجرد أدوات الإقرار، وحتى يتحقق ذلك، ستبقى سوريا في طور انتقال لا تعرف متى -أو كيف- ينتهي.