خلال 24 ساعة ظهر التحريض الطائفي وكأنه العامل الأساسي المحرك للحياة السورية، فالمظاهرات في بعض المدن السورية، حتى ولو كانت بأعداد قليلة، والاشتباكات في ضواحي دمشق، وجرمانا على وجه التحديد، تؤشر إلى مشكلة بنيوية ليس فقط في الثقافة الاجتماعية بل في هوية الدولة التي تبدلت منذ 8 كانون الأول 2024 بعد سقوط سلطة البعث.

وبغض النظر عن المجازر التي شهدها الساحل السوري فإن مسألة التحريض الطائفي انتقلت إلى مساحة خطرة، والتعامل معها يحتاج إلى النظر في عمق هذه المسألة، فهذا التحريض، الذي يأخذ في التصاعد، يعكس حالة عميقة من العجز السياسي أكثر من كونه مجرّد انعكاس للخلافات الاجتماعية أو الدينية، فعندما تغيب السياسة، تصبح الطائفية الأداة الأسرع والأسهل للتعبئة والتحشيد.

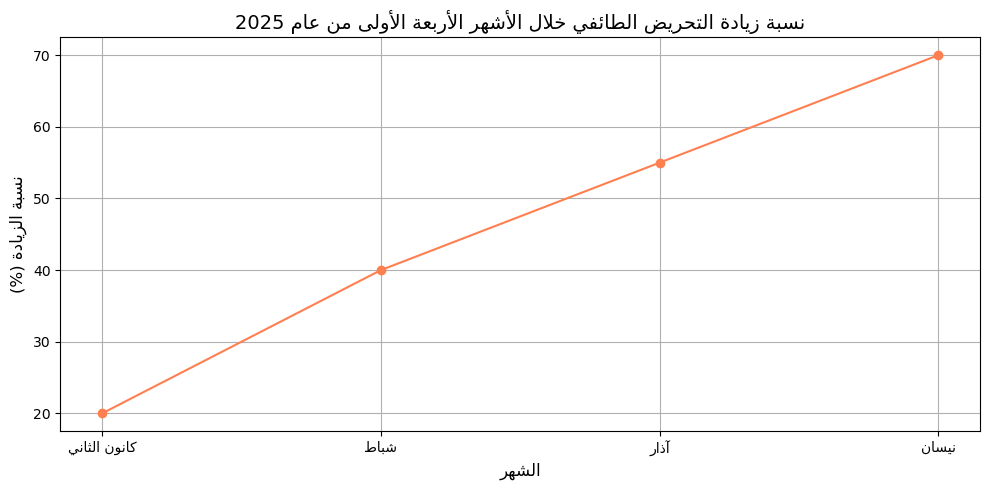

في الرسم البياني التالي يتضح درجة التصعيد في الحالة الطائفية، ومع عدم إنكار أن هذا الموضوع موجود في سوريا سابقا، لكنه في المقابل لم يصبح جزء من العلاقات الاجتماعية إلا في الفترة الأخير:

يقدم التصاعد في منحى التحريض الطائفي وعدم وضعه في سلم أولويات الحكومة في دمشق؛ أن موضوع السلم الأهلي يبدو غائبا عن السياسات العامة السورية حتى ولو تم الحديث عنه بشكل رسمي، وبيان الداخلية السورية إزاء التحريض الحاصل خلال 24 ساعة الماضية الذي طلب الهدوء والتزام القانون لكنه في الوقت نفسه شكر المواطنين على “غيرتهم” الدينية؛ يؤكد أن فهم تأثيرات ظاهرة التحريض ماتزال تخضع لاعتبارات خارج إطار مفهوم الدولة المسؤولة أساسا عن أي انتهاكات أو مخالفات.

السلطة الحالية في دمشق تتعامل مع القضية الطائفية بأسلوب أمني وتقني بحت، متجاهلةً بذلك الجذر الأساسي للأزمة، والذي يكمن في غياب الحوار الوطني والحياة السياسية الحقيقية. فبدلاً من إطلاق عملية سياسية واسعة تجمع كافة الأطراف والطوائف على قاعدة ميثاق وطني واضح، اختارت السلطات طريقاً أسهل وأخطر، يتمثل في السيطرة الأمنية على الخطاب العام وعلى أي حوار مجتمعي محتمل.

وفق إحصاءات منظمات حقوقية مستقلة، شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعا في نسبة التحريض الطائفي على وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية بنسبة تجاوزت 65%، كما ارتفع عدد الحوادث ذات الطابع الطائفي المسجلة رسمياً من 45 حادثة في النصف الأول من 2024 إلى 110 حادثة خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

في السياق السوري الحالي، تبدو الطائفية منتجاً طبيعياً للفراغ السياسي، فمنذ انتهاء السلطة السابقة، التي لم تظهر في المشهد السوري أي قوة سياسية أو اجتماعية قادرة على سدّ هذا الفراغ، وبدلاً من ذلك، بات المجتمع السوري أسيراً لخطابات طائفية، ففي جنوب غرب سوريا، وتحديداً في السويداء، يمكن ملاحظة كيف أن إجراءات السلطة الحالية في دمشق، من الإعلان الدستوري إلى الحوارات والنقاشات المحدودة، لم تنجح في تبديد مخاوف السكان، بل زادت من الشكوك حول إمكانية قيام سلطة جامعة تتجاوز الطائفية. فالممارسات السياسية الحالية، والتي يغلب عليها الطابع الأمني، تعمّق من الشعور بالاغتراب لدى شرائح واسعة من السوريين، وتفتح الباب واسعاً أمام التحريض والتعبئة الطائفية.

الأمر نفسه ينطبق على الساحل السوري، حيث يُعاد رسم صورة المنطقة وفق تصورات طائفية واضحة، تعكس حالة التمزّق المجتمعي والغياب الكامل لأي مشروع سياسي وطني قادر على احتواء التوترات الاجتماعية والطائفية، والسلطات في دمشق تدرك تماماً حجم هذه المخاطر، لكنها اختارت مواجهة الأمر بسياسة التعتيم بدلا من فتح المجال أمام حوار سياسي حقيقي يفضي إلى توافق وطني جامع.

هذا الواقع يضعنا أمام إشكالية أساسية تتعلق بكيفية تعامل السلطات السورية الحالية مع الملف الطائفي، فغياب الحياة السياسية وعدم قدرة القوى السياسية على التبلور والنمو، يجعل من الطائفية أداة سهلة تستخدمها مختلف القوى المحلية وحتى الإقليمية، لضمان استمرار حالة الانقسام والفوضى التي تخدم مصالحها. ومن هنا يبدو واضحاً أن استمرار التحريض الطائفي يخدم بشكل مباشر القوى التي لا ترغب بظهور سوريا موحدة ومستقرة.

ما تحتاجه سوريا اليوم هو مشروع سياسي واضح وقابل للتطبيق، يُخرج البلاد من دائرة الفراغ السياسي والطائفي إلى مسار بناء الدولة الوطنية الحديثة، فالدول التي مرت بتجارب مشابهة، أثبتت أن الحل الأمني وحده غير كافٍ وأن مواجهة الطائفية تتطلب قبل كل شيء، سياسة واضحة تقوم على الاعتراف بالتعددية والتنوع واحترامهما، وتعمل على دمج كافة المكونات في إطار سياسي جامع.

يبقى التحريض الطائفي في سوريا نتيجة مباشرة للغياب السياسي والتعامل الخاطئ من السلطة الحالية مع الأزمات الاجتماعية والسياسية. وإذا لم تدرك دمشق سريعاً ضرورة الانتقال من منطق السيطرة الأمنية إلى منطق الحوار الوطني والسياسي، فإن سوريا ستظل مرهونةً لهذا الواقع الخطير، ما قد يقودها نحو مزيد من التفتت والانقسام في المستقبل القريب.