ما بين 2011 و 2025 دخلت الدراما السورية زمنا مكسرا، ولم يكن هذا الأمر نتيجة مباشرة للحرب السورية بل سياقا ممتدا منذ الطفرة الإنتاجية التي بدأت مع انتشار الفضائيات العربية، وتحولت الدراما السوريّة من “مخيال نوستالجي” يجمّل حقبة ما قبل الاستقلال إلى مرآةٍ متكسّرةٍ تعكس انقسام المجتمع والسلطة وتشرّدهما، فالأعمال التي صُوّرت داخل البلاد أو في عواصم اللجوء جسّدت، بصورةٍ متناوبة بين المواجهة والتنميط الصدمة الجماعيّة، واقتصاد الحرب، والفساد البنيوي، وحنيناً مُضلَّلاً إلى “زمن الحارة”، ووزّعت المنصّات الفضائيّة والرقميّة هذه السرديّات على جمهورٍ صار نصفه لاجئاً، فساهمت في إعادة تعريف السوريين لذواتهم من ضحايا وحَمَلة مطلبٍ ثوري إلى فاعلين يفاوضون الذكرى والهوية و”الوطن عبر الشاشة.

من خطوط الجبهة إلى مواقع التصوير

لم تحمل الحرب حالة عدم الأمان للدراما السورية بل ضيقت أيضا على طبيعة الاستثمارات في هذا المجال نتيجة المواقف السياسية للدول الحاضنة للاستثمار، فانتقل كبار المنتجين إلى بيروت أولاً ثم إلى أبو ظبي ودبي بدءاً من موسم 2013، ومنذ ذلك التاريخ يُصوَّر كل عام ما يتراوح بين 5 – 10 مسلسلات سورية خارج البلاد، وغالباً تبتعد عن النقد السياسي المباشر لضمان تسويقها على القنوات الخليجية الكبرى.

أحصى ” مشروع أبحاث ومعلومات الشرق الأوسط” (MERIP) أكثر من 30 عملًا صُوِّر نصفها أو كلُّها في بيروت خلال موسم رمضان 2013، وأظهر مسح Syria Deeply ، المنصة المتخصصة لتقديم تغطية تفاعلية معمّقة للحرب السورية، أن عدد المسلسلات السورية المنتَجة ارتفع مجدداً بعد 2013، لكن نصفها تقريباً أُنتِج خارج البلاد، بمتوسط لا يقلّ عن خمسة أعمال سنويا تُصوَّر في لبنان وحده، وفي أيار2013 أعلنت مدينة الإعلام twofour54 عن تصوير حمّام شامي كأول دراما سورية كاملة داخل استوديوهات أبوظبي المُجهَّزة بحارة دمشقية مُصغَّرة.

قراءة في المحتوى

تحوَّل عددٌ من المسلسلات السوريّة إلى بعد 2011 الى مرايا صادمة لحياة الحرب والفساد والتهجير، وبغض النظر عن أي نقد درامي يمكن أن يوجه فإن الأعمال التي قُدمت رسمت مسار تفكير سياسي واجتماعي، ويمكن قراءة هذا المحتوى وفق النماذج التالية:

دقيقة صمت (2019)

المسلسل الذي يبدأ بحُكم إعدام لشخصَين يكشف سريعاً عن شبكة فساد داخل جهاز السجون قادرة على تزوير القرارات، و”بيع” حياة الناس لمن يدفع أكثر، هذه الحبكة دفعت وزارة المالية في دمشق إلى الحجز الاحتياطي على أموال الشركة المنتِجة، في حادثة نادرة سلطت الضوء على التوتر الدائم بين الرقابة الحكومية والدراما النقديّة.

ضبّوا الشناتي (2014)

يصوّر العمل عائلةً دمشقية تبيع كل ما تملك استعداداً لعبور البحر نحو أوروبا، في أول معالجة دراميّة للنزوح الجماعي الذي سرعان ما تحوّل إلى إحدى كبرى أزمات اللاجئين في العالم، النهاية التراجيدية على قاربٍ غارق صدمت المشاهدين ورسّخت صورة “حقائب الهجرة” بوصفها رمزاً لفقدان الوطن.

كسر عضم (2022)

تنتقل الكاميرا بين ضباط فاسدين يتاجرون بالمخدّرات وإعلامٍ يُجَمِّل وجه السلطة، مقدِّمةً ما سمّاه بعض النقّاد “أول مسلسل يضع أمراء الحرب تحت الضوء مباشرة”، طريقة الطرح في المسلسل جعلت العمل ساحة سجال على وسائل التواصل: مؤيّدون اعتبروه «تنفيساً» ضرورياً، ومعارضون رأوه يخلط النقد الحقيقي بتبرئة ضمنية للجهات الأقوى.

ابتسم أيّها الجنرال (2023)

يتناول المسلسل صراع أبناء حاكم مستبدّ على السلطة والثروة، في إسقاط شِبه مباشر على السلطة في سورية، وتم عرضه على قناة “العربي” بهدف كسر تابو “تجسيد الرئيس” ما أثار موجة نقاش حول قدرة الدراما المنفيّة على مساءلة السلطة من الخارج.

كونتاك (2019)

يصور هذا العمل المشهد المقابل للأعمال التي حاولت طرح المعارضة السياسية عبر الدراما، فالعمل يصوّر متطوعي “الخوذ البيضاء” في إشارة واضحة إلى فبركة صور الموت.

النماذج السابقة توضح كيف شكّلت كل دراما لحظةً اجتماعيّةً فارقةً: من محاكمة النظام القضائي إلى توثيق التهجير، ومن فضح اقتصاد الحرب إلى كسر المحرَّمات السياسيّة، وصولاً إلى معركة السرديّات حول جرائم الأسلحة الكيميائيّة، والواضح أن هذه الأعمال أرادت نزع كسر صورة مؤسّسات الدولة أو على العكس سوّقت لروايتها؛ فالمواجهة لم تعد تدور فقط في الشارع، بل على معنى “من هو السوري الصالح”.

استمرار النوستالجيا الشامية

تبدو أجزاء “باب الحارة” 11-14 (2021-2024) كوميديا خفيفة تُعيد مشاهد البيوت العربية والشوارب العريضة، لكنّ التمعّن في خطابها يكشف مشروعا نوستالجيا متعمَّدا يبيع صورة “يوتوبيا الحارة” لجمهورٍ أنهكته الدماء، فالجزء 11 (2021) يقوم بإسقاط المشاهد على ثلاثينيات دمشق عبر صراعات زعامة محدودة، بلا أي إحالة إلى الكارثة الراهنة؛ بل يظهر الاحتلال الفرنسي كخصم كاريكاتوري يسهل ردعه بهتاف الرجال في الزقاق.

كما يعود الإطار المكاني إلى فناء البيت الدمشقي والطرقات الضيقة، وهو فضاء يَراه باحثون “مرساة أمان أنطولوجي” تُطمئن مشاهداً يعيش شعور الفقد منذ 2011، أن اللهجة الشامية تُقدَّم معياراً للـ”أصالة” مقابل ظواهر لُغويّة هجينة في الدراما المعاصرة، ما يرسّخ تمييزاً طبقياً بين المدينة والريف الذي يقذف ملايين النازحين إلى الهامش المرويّ.

عمليا يستحضر المسلسل ذكورية “القبضاي” كصورة مفقودة في حاضرٍ انهارت فيه سلطة الدولة، فتغدو قوة العصا الخشبية بديلاً عن القانون، وهذا النموذج يشتبك مع خطاب الوحدة الوطنية الذي يقدّمه النص، لكنه يُقصي المرأة إلى وظائف رعائية، ما يعيد إنتاج هرمية الجندر داخل بيتٍ يزعم الطهرانية الجماعية، وحسب قراءة في “New Lines Magazine” فإن مواسم ما بعد 2018 “أشدّ سوءًا تاريخياً” لأن التراجيديا السورية الحديثة تجعل أي حنين غير سياسي يبدو تواطؤاً مع الإنكار، في المقابل أظهر بحث ميداني أنّ المشاهدين من النازحين يوظّفون هذه اليوتوبيا كمساحة افتراضية لاستعادة “البيت المفقود” وتخفيف قلق اللجوء، ما يجعل باب الحارة دائرة علاج رمزي جماعي رغم هشاشة محتواه، والواضح أن كل موسم جديد يُعيد تدوير الحقبة الاستعمارية بصورة “ساكنة” تمنح السوق مادة قابلة للتصدير وتمنح المتلقي استراحة من الصدمة الراهنة، كما أن غياب الإشارة إلى الحدث السوري المعاصر يجعل العمل نموذجاً صارخاً لـ”تطهير الشاشة” من السياسة، وهو ما يسمّيه باحثون “تحويل الحنين إلى سلعة”.

إضافة إلى ذلك فإن المسلسل يرسّخ هوية دمشقية أبويّة تُهمّش معظم شرائح الشعب السوري، فينعكس ذلك على الطريقة التي يتعرّف بها الجيل الشاب على تاريخه الوطني، فاستمرار «باب الحارة» بعد 2011 لم يكن مجرّد حبٍّ للجمهور لقصص الشام القديمة، بل هو خيار صناعي – سياسي واعٍ يحوِّل التاريخ إلى ديكور تجاري يغطي على مأساةٍ مستمرّة، حتى لو كلّف ذلك تسطيح الذاكرة الجماعية وتشويه صورة مدينةٍ كانت يوماً مركزاً للحداثة العربية.

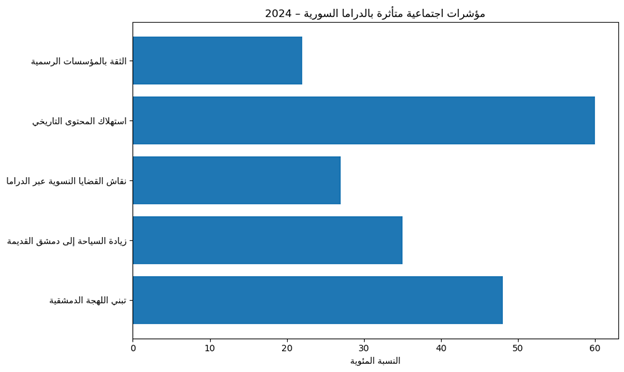

الآثار السوسيولوجيّة (2011 – 2025)

قامت الأعمال الدرامية بتعميق الانقسام الأخلاقي داخل الجغرافية المجزأة بفعل الحرب، فكانت تنزع الشرعية عن معاناة الطرف الآخر سواء كان في مناطق سيطرة الدولة أو خارجها، وبالمقابل فإن مسلسلات النقد الصريح سمحت حتى لمؤيدي السلطة بكسر العلاقة مع مؤسساتها وخلق تناقض بين المواطن والدولة.

أما تكرار سرد “المظلومية الجمعية” سواء لدى الموالين أو المعارضين، فأسست لـ”ذاكرات متوازية” تُعيق المصالحة، فكل معسكر يتلقى دراما تعزّز روايته التاريخية الخاصة، ورغم بروز بطلات مثل “عطر الشام” فإن “بطولة القبضاي” هي النموذج الأعلى مشاهدة، ما يكرّس أبوية متجددة حتى لدى جيلٍ وُلد وسط زمن جديد.

خلال 15 عاماً من الحرب والتشظّي، لم تكتفِ الدراما السورية بعرض الحدث؛ بل شاركت في صناعته: شرعنتْ رواياتٍ، هدمت أخرى، منحت اللاجئين وطناً متخيَّلاً، ومنحت السلطة أيضاً أداة إعادة تشكيل الذات الوطنية، والنتيجة مجتمع يرى صورته عبر شاشة تُعاد كتابتها كل موسم، في صراعٍ مفتوح على معنى الانتماء والذاكرة والمستقبل.