شكل تاريخ 8 كانون الأول 2024، محطة محورية في تاريخ سوريا، حيث تحول الحدث إلى فخ جيوسياسي أعاد تشكيل مصير سوريا ليس كدولة مُنهكة فحسب، بل كـ”مختبرٍ استراتيجي” لصراعات إقليمية ودولية، وأدى سقوط سلطة البعث إلى تفكيك الهيكلية المركزية للسلطة، وفتح الباب لمرحلةٍ جديدة من التفتت السياسي، حيث تتصارع مراكز قرار متعددة، وتتشابك تدخلاتٌ إقليمية متصاعدة، بينما تبرز جهاتٌ فاعلة تُمارس سلطة “شبه دولية” داخل الحدود السورية، فلم يعد “الوطن” مفهوماً مُتَّحداً، بل تحولت خريطته إلى لوحة لتقاسم النفوذ بين مشاريع إقليمية متناقضة، تُدار خارج إطار الدولة التقليدية.

في هذا المشهد المعقد، يبرز المتغير الإسرائيلي كعنصرٍ مُحدد لاتجاهات التغيير، فالتقارير عن اتصالاتٍ غير مباشرة بين دمشق وتل أبيب ليست مجرد تفاصيل هامشية، بل مؤشرٌ جوهري على دخول سوريا، للمرة الأولى منذ عقود، إلى دائرة مفاوضات إقليمية مخفية، وتحولت إسرائيل من فاعل في الظل إلى جزء من التفاهمات الإقليمية، ما يُعيد تشكيل مفهوم “الحدود” والـ “الأمن” في المنطقة، فالسياق الحالي يُظهر سوريا كـ “مساحةٍ متعددة الأقطاب”، حيث تُصبح العلاقات غير الرسمية والتفاهمات الثنائية أقوى من أي إرثٍ قومي أو دستوري، يعزز الاضطراب في المنطقة.

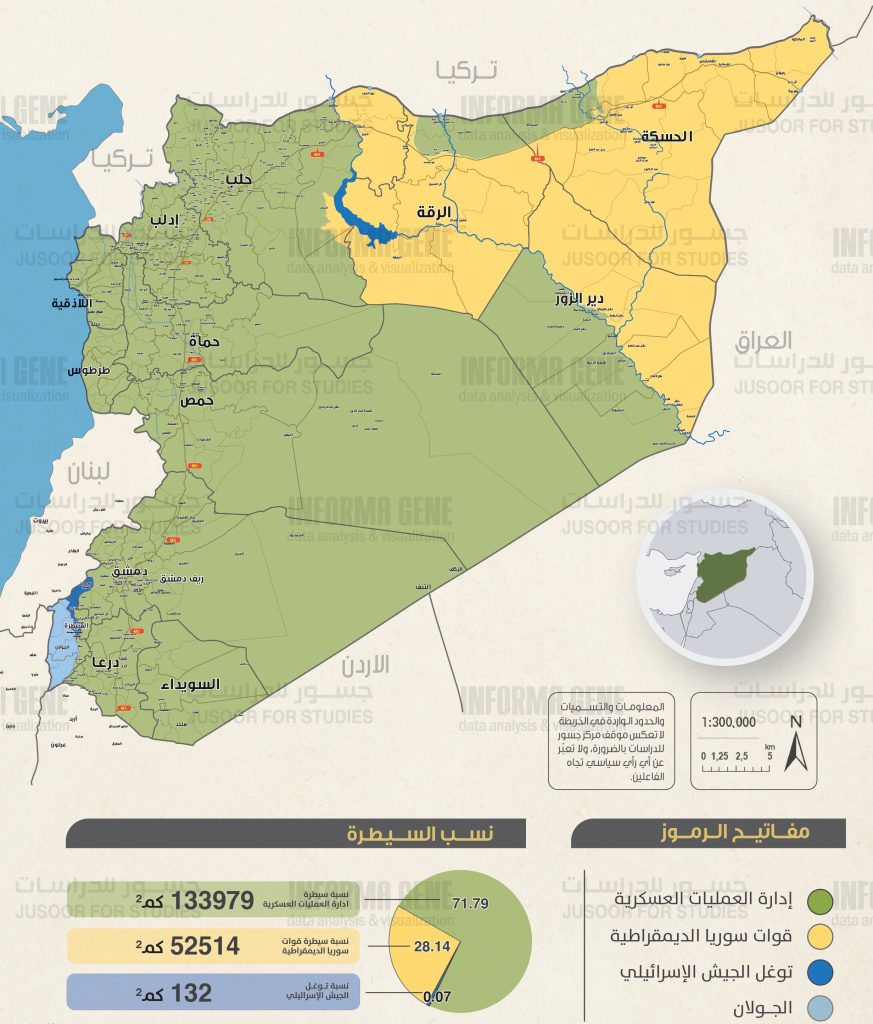

خريطة تتشظى: من السلطة الواحدة إلى الفوضى المنظمة

بعد عقد ونصف من الحرب، تحولت سوريا إلى فضاء جيوسياسي مفكك، حيث تُعيد الجغرافيا تشكيل السياسة بدلا من العكس، فانهيار النظام خلال أسبوعين قصيرين بعد حرب طويلة بغزة، لم يكن مجرد تحوّل عسكري، بل انهيار في البنية الجيوسياسية للمنطقة، فالهزيمة السريعة للسلطة المركزية كشفت عن طبقات مُتعددة من النفوذ (layering territorial)، وعلى مساحات جغرافية متجاورة، لكنها منفصلة إيديولوجياً وتبعيةً، وتشكل كل منها كياناً جيو-سياسياً ذاتياً بمعزل عن أي سلطة مُعلنة.

هذه التقسيمات ليست عشوائية، بل هي منتوجٌ لـ الجغرافيا الاستراتيجية: فالمناطق الشمالية تُدار بدعم تركي، والشرقية بحماية أميركية – كردية، والجنوبية بتأثير إسرائيلي- خليجي، بينما تبقى المناطق الساحلية منطقة التماس الخطر وسط تنافس تركي عبر الفصائل المنتشرة فيها والتابعة شكليا لدمشق؛ مع وجود عسكري روسي ضاغط على المستوى السياسي، لكنه أيضا قادر على لعب دور عسكري قوي.

الانهيار الذي حدث ليس مجرد تفتيت للسلطة، بل انقلابٌ في مفهوم “الوطن”، فالحدود الجديدة ليست خطوط على خريطة، بل مناطق تماس حيّة تُحددها سيطرة الأقوى على الأرض، وتُعيد رسم الهويات بحسب الولاءات العسكرية والتمويل الخارجي، حيث تفقد فكرة “سوريا” كدولة ذات حدود مُوحدة معناها، لتتحول إلى فضاء متداخل من “الجيوب الصغيرة” أو “الوحدات الإقليمية الصغرى” micro-territories تُدار عبر تحالفات غير رسمية، حيث تُصبح السيادة مقسمة بين منطقتي “الأمن” و”البقاء”، بينما تختفي الدولة كفاعلٍ مركزي.

في هذه المعادلة تبرز إسرائيل كـ”عامل” لم يعد في الظل، فاتصالاتها مع فصائل جنوبية أو شرقية ليست مسألة تعاون عابر، بل استثمارٌ جيوسياسي في تثبيت توازنات جديدة تُحاصر إيران وتمسح مفاهيم “الحدود” التقليدية، وبهذا الشكل تتحول سوريا إلى مختبر لجيوسياسة ما بعد الدولة، حيث يُبنى الاستقرار (أو الانهيار) عبر علاقات القوة المادية، لا عبر الشرعيات التاريخية أو القانونية.

هيئة تحرير الشام: اللاعب الأخطر أم المفاوض؟

أبو محمد الجولاني وفصيله “هيئة تحرير الشام” يتصدران المشهد لا كقوة عسكرية فقط، بل كجهة تطرح نفسها كـ”نموذج حاكم”، وبعد السيطرة على دمشق خرجت السلطة الجديدة من عباءة الهيئة في الشكل لكنها بقيت ضمن تصور لتيار سلفي متشدد، ودمشق تسعى إلى الخروج من عزلتها السياسية عبر خطاب محسوب، ورسائل إعلامية موجهة، وتحركات تؤسس لواقع إداري يمكن تسويقه دوليا.

لكن رغم هذا التحول، تبقى عقبة التصنيف قائمة، فهل يمكن إدماج قوة ذات مرجعية جهادية سابقة في معادلة سياسية إقليمية؟ وهل تمثل الهيئة قطاعا حقيقيا من الشارع السوري، أم أنها سلطة مفروضة؟ هذه الأسئلة تحكم مستقبل حضورها في أي تسوية، وتُبرز خطورة استبعادها تماما أو دمجها دون ضوابط.

تركيا: حارس الحدود وشريك الداخل

أنقرة، منذ اللحظة الأولى لسقوط النظام، حركت علاقاتها مع الرئيس المؤقت أحمد الشرع عبر الزيارات المتبادلة، وعززت موقعها كفاعلٍ محوري في المعادلة السورية، عبر خطين متوازيين: تكريس وجودها العسكري والاستراتيجي في الشمال، وتنظيم عملية عودة اللاجئين بطريقة تُخدم مصالحها الداخلية وتُرسي قواعد نفوذ إقليمي دائم.

لكن تركيا لم تتوقف عند دور الخارج، بل تحوّلت إلى طرفٍ ضمني في البنية السياسية السورية، من خلال ترؤوسها تشكيل مجالس محلية، وإدارة مشاريع خدمية، وربط المناطق الخاضعة للفصائل الموالية لها بالبنية التحتية والاقتصاد التركي، والزيارات المتبادلة مع الشرع، ودعمها لسورية مُعترف بها دوليا، تُعزز من شرعيتها كـ “راعٍ” للحل، ما يمنحها أدوات ضغط إضافية في أي مفاوضات مستقبلية.

هذا الدور يجعل منها حجرَ عثرةٍ في أي تسوية، خاصةً مع وجود قبول نسبي لها من شرائح واسعة من السوريين (خاصة في المناطق الشمالية) مقابل رفضٍ معلن من أطرافٍ ترى في وجودها تهديدا لـ “سيادة القرار الوطني”، لكنها اليوم تُشكل العنصر الجيوسياسي الأكثر ثباتا في المشهد السوري المُتقطع.

إسرائيل: صمت محسوب واتصالات غير مرئية

فيما تُعيد تركيا تشكيل الطبقة الجيو-استراتيجية للشمال السوري عبر تكريس وجودها في المجالس المحلية وربط المناطق بالبنية التحتية التركية، تُظهر إسرائيل تحوّلا جذريا في استراتيجيتها، فمن المراقبة السرية إلى التمدد المكاني ومدّ نفوذها باتجاه القنيطرة، ليست مجرد ردّ فعل عادية، بل استثمارٌ جيوسياسي في إعادة رسم “الطبقات الإقليمية”، فسوريا ليست مجرد مساحة بل طبقات متعددة من التحكم والسيطرة والتداخل، فالقنيطرة، كـ نقطة استراتيجية على الحدود السورية-الإسرائيلية، تُحوّلها إسرائيل إلى مفتاحٍ لاستعادة الهيمنة على كامل الجنوب السوري، والتهديدات الإسرائيلية لتركيا ليست سجالا دبلوماسيا، فهو جزء من الصراع في فضاء سوريا “مُتعدّد الطبقات”، حيث تُصبح السيطرة مُقاسةً بالمساحات المُحتكرة لا بالشرعيات.

في هذه المعادلة، تُعيد إسرائيل تعريف “الحدود” كخطوطٍ تُحددها القوة المادية ، فتُحوّل تدمر إلى منطقة مُتداخلة بين السيطرة العسكرية والتفاهمات غير الرسمية، بينما تُصبح القنيطرة بوابةً لـ جيو-سياسة ما بعد الحدود، حيث يُصبح لكل طرف “حق” في الفضاء بقدر ما يُسيطر عليه.

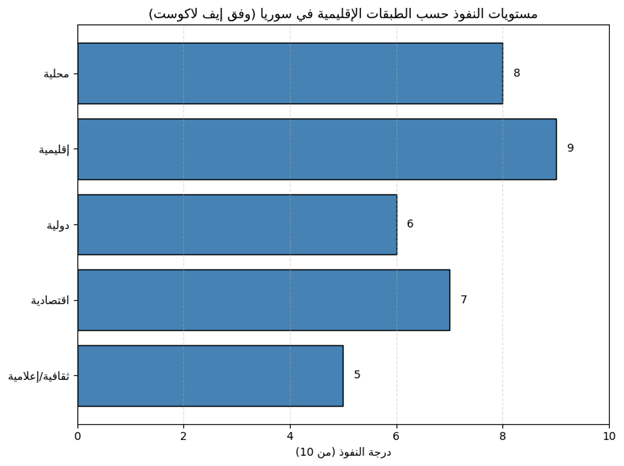

يُظهر الرسم أن الطبقة الإقليمية تمثل أعلى درجات النفوذ في سوريا بعد سقوط النظام، متفوقة على بقية المستويات، و يعكس هذا الأمر حقيقة أن القوى الإقليمية، وتحديدا تركيا وإسرائيل، تمتلك قدرة فعلية على التحكم بالميدان من خلال أدوات عسكرية وأمنية مباشرة، واتفاقات ضمنية مع فصائل محلية، فالجغرافيا السياسية السورية لا تُقاس فقط بالخرائط، بل بمن يفرض القرار على الأرض، وهنا تتقدم القوى الإقليمية بوصفها صاحبة اليد الأعلى في تحديد خطوط النفوذ.

أما الطبقة المحلية، فتأتي مباشرة بعد الإقليمية من حيث التأثير، ما يدل على صعود عوامل غير دولية، مثل الفصائل التي كانت منضوية تحت هيئة تحرير الشام، وفصائل الجنوب، والإدارات المدنية التي باتت تمارس شكلا من أشكال السيادة المحلية، وهذه الكيانات تتحرك ضمن مساحات شاغرة من الدولة، وتفرض سلطتها بالتحكم في السكان والبنية التحتية.

في المقابل، تُظهر الطبقتان الثقافية والدولية نفوذا أقل نسبيا، ما يعكس تراجع دور السردية الوطنية الجامعة، والمجتمع الدولي في التأثير المباشر على مجريات الأحداث، فالدعم الدولي ظل محدودا ومشروطا، بينما عجز الخطاب الإعلامي والثقافي عن إنتاج بديل مقنع لهوية وطنية جامعة، هذه الهوة بين النفوذ الصلب والناعم تُظهر أن الدولة السورية كما كانت تُعرف، لم تعد قائمة، بل باتت موزعة بين قوى تتصارع على الشرعية والسيطرة ضمن طبقات متداخلة من السلطة.

سوريا بعد الأسد ليست فقط دولة تبحث عن حاكم جديد، بل وطن يُعاد اختراعه وسط ضجيج الخرائط، والقوى المحلية تحاول ملء الفراغ، والإقليمية تتصارع على النفوذ، والدولية تراقب دون تدخل مباشر.

أما إسرائيل، فدخلت رسميا دائرة التأثير القوي، ولو من البوابة الأمنية، في لحظة مفصلية تُعاد فيها كتابة معادلات النفوذ في المشرق.