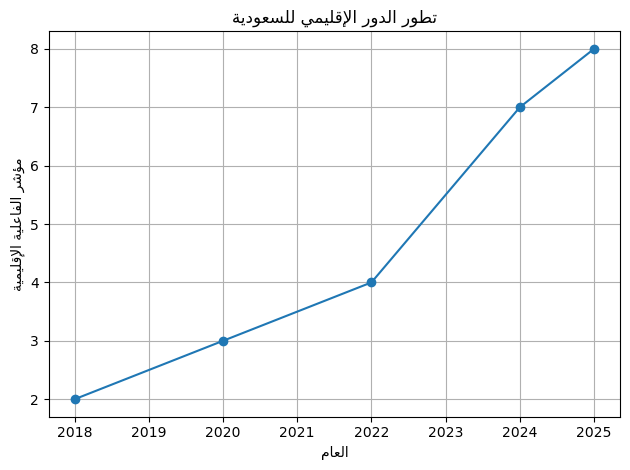

مفارقة حرب غزة (2023 – 2025) أنها جاءت من قبل محور لم يخسر بالمعنى العسكري بل تفكك سياسيا، فالحرب التي لم ترد إيران أن تصبح حربا شاملة رغم اتساعها غيرت ترتيب خرائط الأمن الإقليمي، ومع سقوط النظام السياسي في سوريا في كانون الأول 2024، ظهر الفراغ السياسي وتقدّمت السعودية لتملأ “الفراغ القيادي العربي” عبر حزمة متزامنة من الأدوات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية، وبدأت تأخذ “فاعلية مركزيـة” في مجمّع الأمن الإقليمي للشرق الأوسط.

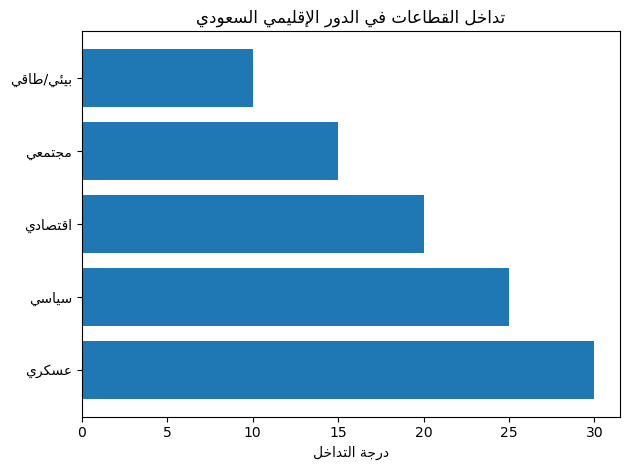

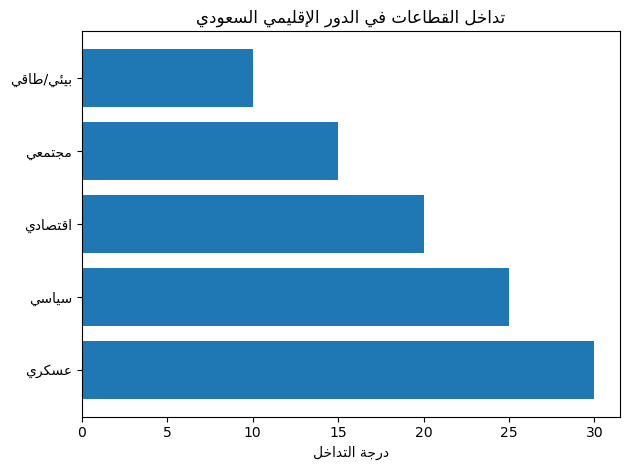

باستخدام مقاربة مجمّع الأمن الإقليمي (RSCT) التي طوّرها Barry Buzanفإن تفكيك أبعاد الحركة السعودية على خمس قطاعات أمنية توضح كيف أدى تفاعل هذه القطاعات إلى إعادة ضبط ميزان القوى حول الخليج وشرق المتوسط وسوريا.

أولا: الأمن كمنتَج تفاعلي لا استراتيجي

لم تعد مسألة “من الأقوى” هي السؤال المركزي في الشرق الأوسط، بل “من يصوغ التفاعلات الأمنية؟”، هذا التحول المفهومي هو ما يجعل نظرية مجمعات الأمن الإقليمي أداة ضرورية لتحليل الدور السعودي في مرحلة ما بعد حرب غزة، فالسعودية، التي لطالما حُكم عليها من موقع التبعية للحماية الأمريكية، باتت تتحرك بشكل يُظهر سعيا للانتقال من الهامش إلى قلب التفاعل الإقليمي.

لكن، هل يمثل هذا التحرك تحولا وظيفيا دائما؟ أم أنه استجابة ظرفية لفراغات استراتيجية؟

ثانيًا: الإطار النظري – ما الذي يقدمه بوزان؟

ترتكز نظرية بوزان على أن:

- التهديدات الأمنية مرتبطة جغرافيا ولا تُحل بوسائل خارجية فقط.

- الأمن متعدد الأبعاد: عسكري، سياسي، اقتصادي، مجتمعي، بيئي.

- الفاعلون لا يصنعون الأمن وحدهم، بل من خلال تفاعلاتهم.

ووفق هذا النموذج، فإن أي تقييم للدور السعودي لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار موقعه ضمن منظومة معقّدة من العلاقات المتشابكة لا يمكن اختزالها في أرقام أو مبادرات.

ثالثًا: القطاع العسكري – تنسيق اضطراري أم استقلال استراتيجي؟

زيارة رئيس الأركان السعودي إلى طهران أواخر 2024، ثم إجراء مناورات مشتركة، تُقدّم على أنها مؤشرات “استقلالية”، لكن، من منظور نقدي، يمكن قراءتها كـتكتيك لاحتواء التهديد، لا تجاوزا لبنية الصراع، فإيران لم تخرج من معادلة التهديد، بل دخلت في “وضعية تنظيم التوتر”، حيث يُدار الخلاف بدلا من حسمه.

أما في سوريا، فجاءت التحركات السعودية كرد فعل مباشر على سقوط النظام، وسعيا لسدّ فراغ محتمل تستغله جهات غير عربية(إيران، تركيا، الجماعات المسلحة). التحرك هنا، وإن بدا حازما، إلا أنه يكشف نقصا في البنية المؤسسية السعودية لإدارة ملفات معقّدة مثل بناء الدولة ما بعد الصراع.

رابعًا: المجال السياسي – استعراض دبلوماسي أم بناء حوكمة؟

قمة الرياض العربية-الإسلامية، والنشاط الأممي الكثيف، يكشفان رغبة واضحة في احتلال موقع رمزي ضمن النظام الإقليمي، غير أن استخدام مصطلحات مثل “السلام”، “الشرعية”، “القانون الدولي”، غالبا ما بقي خطابا غير مصحوب بقدرة تنفيذية مؤسسية.

ويمكن القول إن الرياض تعاني من فجوة بين أدوات التأثير الصلبة وخطابها الدبلوماسي، ما يجعل تحركاتها تبدو في كثير من الأحيان كاستجابة رمزية لا استراتيجية شاملة.

خامسًا: الاقتصاد والهيمنة البنيوية – نفوذ دون عمق إنتاجي

تمكنت السعودية من ضبط أسعار النفط نسبيا، ورفضت الضغوط الغربية لزيادة الإنتاج، لكنها في المقابل لم تنجح في استخدام هذه السيطرة لإعادة تشكيل نموذج اقتصادي سياسي جديد في المنطقة، وحتى مبادرات الإعمار في سوريا وغزة، وإن بدت واعدة، فهي تعتمد على موارد مالية أكثر من اعتمادها على قدرة هندسية أو بنية صناعية داخلية.

يظل الدور السعودي في الاقتصاد الإقليمي مركزا حول السيولة لا حول البنية، ما يطرح سؤالًا حاسمًا: هل يمكن بناء مجمّع أمني مستقر على قاعدة اقتصادية ريعية؟

سادسًا: المجتمع والشرعية – خطاب تعبئة لا خطاب تحول

رغم أن السعودية دعمت غزة ماليا وتبنت خطابا قويا ضد التطبيع، إلا أن هذا التموضع ظل محكوما باعتبارات داخلية ومخاوف من فقدان المشروعية الشعبية، لا بطرح رؤية بديلة لحل الصراع الفلسطيني.

الخطاب الديني – الإنساني لم يتحوّل إلى مشروع سياسي متماسك، بل اقتصر على خلق توازن ظرفي مع البيئة العربية والإسلامية، وهو ما يجعله قابلًا للتراجع تحت أي ضغوط دولية لاحقة.

سابعا: شبكة العلاقات – تنسيق مزدوج الحدّ

التقارب مع إيران والشراكة مع تركيا والتفاهم مع مصر وقطر، كلّها تشكّل في ظاهرها انتقالا من “محاور صلبة” إلى “شبكات مرنة”. لكن فعليا، ما يحدث هو تسيير متزامن لعدة تناقضات إقليمية دون آليات مؤسسية لضبطها.

غياب إطار مؤسسي دائم بين هذه القوى يجعل كل اتفاق هشا، وكل أزمة قابلة لتفجير البنية المؤقتة التي تبنيها السعودية. هذا “التوازن بالسير على الحبل” لا يمكن وصفه بأنه تحول استراتيجي مستقر.

ثامنا: نحو استشراف واقعي – لا تفاؤل ولا تشاؤم

يمكن تصور سيناريوهين:

- استمرار المملكة في لعب دور محوري عبر التفاعل المشروط والمتعدد الاتجاهات، شرط أن تطور أدوات مؤسسية حقيقية داخلية وخارجية.

- انتكاسة في الدور السعودي نتيجة تراكم التناقضات وغياب البنية الأمنية الجماعية، خاصة إذا تعثرت جهود الإعمار أو انفجرت جبهة البحر الأحمر.

كلا السيناريوهين لا يتوقف على قدرة السعودية على “إرادة التأثير”، بل على قدرتها على بناء قواعد إنتاجه وتنظيمه داخل المجمع الأمني.

ما تشهده المملكة ليس “صعودا”، بل تفاوضا مستمرا مع التوازنات المتغيرة، وهو تموضع جديد في بنية غير مستقرة، وليس مركزا دائما في نظام مستقر، والحديث عن “قيادة إقليمية سعودية” يجب أن يُقرأ بحذر، وبمنظور نقدي يضع في اعتباره الحدود الموضوعية لا فقط الطموحات السياسية.