رغم سردية “الانتصار والتحرير” لكن الفراغ السياسي في سوريا ظهر سريعا بعد سقوط سلطة البعث في 8 كانون الأول 2025، فانكفاء التواجد الروسي إلى قلب قاعدة حميميم الجوي على الساحل، وغياب إيراني التدريجي منذ تصاعد الاغتيالات الإسرائيلية التي طالت قيادات لها حتى داخل القنصلية الإيرانية، وأخيرا حل الجيش والأجهزة الأمنية السورية الذي ترك الدولة دون غطاء دفاعي، فأصبحت سوريا مسرحًا لصراع نفوذ متجدد بين القوتين الإقليميتين تركيا والسعودية.

عمليا فإن التحسن النسبي في العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة والرياض خلق تنافسا خفيا على الفراغ السياسي الناشئ بعد سقوط النظام، وأعاد إحياء سباق نفوذ قديم بأدوات جديدة، فالبلدين تسعيان لتشكيل مستقبل سوريا على وفق تصورات خاصة للنظام الإقليمي، فالمشهدية السياسية تبدلت بشكل حاد بعد زوال النظام الذي حاولت الرياض إعادة تأهيله، لكنها واجهت واقعا جديدا تهيمن فيه معارضة حليفة لتركيا على دمشق، وضمن هذا الظرف تنسج تركيا والسعودية خيوط سردية مختلفة حول سوريا الجديدة:

- ترى تركيا سوريا الجديدة امتدادا لنفوذها الإقليمي، وصعودا لمحور إسلامي حليف، وسارعت للتباحث مع حكام دمشق الجدد قبل وصول أي وفود إقليمية إلى سوريا.

- أما السعودية فتتوجس من صعود حكم ذي صبغة إسلامية سنية راديكالية، لكنها تسعى أيضا لاحتواء سوريا وإعادتها إلى الحضن العربي بشروطها.

الخلفيات التاريخية والجيوسياسية للصراع

شكلت سوريا طوال عقود ساحة تقاطع استراتيجي لأنقرة والرياض، فالإرث العثماني يضفي بعدا تاريخيا على اهتمام تركيا الحديث، بينما ينظر آل سعود إلى سوريا كجزء من المجال العربي المشرقي الذي تسعى المملكة إلى التأثير فيه بوصفها زعيمة العالمين العربي والإسلامي السني، وفي المقابل فإن العلاقة مع النظام السوري نفسه تذبذبت عبر الزمن؛ فقبل 2011 كانت أنقرة حليفا مقربا لدمشق بينما كانت الرياض على خصومة معها بسبب تحالف الأسد مع طهران، مع اندلاع الأحداث السورية عام 2011، وجدت تركيا والسعودية نفسيهما لأول مرة في جبهة واحدة تدعم حالة التغيير في سوريا، وظهرت مع تطور الصراع على سوريا تباينات في نهج البلدين، حيث دعمت أنقرة والدوحة فصائل المعارضة ذات التوجه الإسلامي، بما فيها جماعات مرتبطة بالإخوان المسلمين وحتى فصائل جهادية كجبهة النصرة سابقًا، وذلك من زاوية توجه واضح بأن الإسلاميين هم قوة المستقبل، في حين أيّدت الرياض وأبوظبي قوى أكثر اعتدالا أو علمانية، وناهضتا صعود تيارات الإسلام السياسي، وخاضتا حملة إقليمية دعماً لبقاء الأنظمة أو عودتها كما حدث في مصر وليبيا، وهذا الخلاف الأيديولوجي أثّر على تماسك الدعم الإقليمي للمعارضة؛ فبحلول 2015 قللت السعودية من انخراطها المباشر في الملف السوري وانصرفت لمعارك أخرى (كاليمن)، بينما مضت تركيا في تبني المعارضة المسلحة ودعمت تدخلات عسكرية مباشرة شمال سوريا منذ 2016.

ازدادت الهوة بين المحورين التركي والسعودي، ففي عام 2017 وصل الخلاف ذروته خلال الأزمة الخليجية؛ حين قطعت الرياض وأبوظبي علاقاتهما بالدوحة بسبب دعم قطر (بالتعاون مع تركيا) لفصائل إسلامية في سوريا أبرزها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا)، في المقابل، اتخذت الإمارات والسعودية سياقا آخر عبر دعم عودة النظام السوري إلى الساحة العربية كحصن ضد تمدد الإسلاميين، فتواصلت أبوظبي مبكرا مع دمشق وأعادت فتح سفارتها هناك في 2018، أما الرياض فظلت أكثر تحفظا ووافقت على مبدأ المصالحة مع الأسد بوقت متأخر (لم ترسل سفيرًا إلى دمشق إلا في 2023)، وعشية ،سقوط النظام نهاية 2024، كان المشهد الإقليمي تشكّل على نحو يجعل تركيا تقف شبه وحيدة في إصرارها على إنهاء حكم الأسد، بينما الدول العربية – وعلى رأسها السعودية – تكيفت مع بقائه رغم امتعاضها من نفوذ إيران في سوريا.

هذا الإطار التاريخي يفسّر لماذا جاء انهيار دمشق المفاجئ على يد تحالف لمجموعات معارضة مدعومة تركيًا بقيادة هيئة تحرير الشام (HTS) بمثابة صدمة واستدارة غير متوقعة في سياسات الأطراف المختلفة، حيث تحقق السيناريو الذي سعت له أنقرة طويلا، وكان واضحا أنه جاء نتيجة التحولات الإقليمية التي حملتها الحرب في غزة، وأنتجت في المقابل مواقف للأطراف الدولية التي سعت بشكل سريع لإيجاد توافق وحيد يقضي برحيل النظام السوري، فالمهم كان إخراج إيران من معادلة شرقي المتوسط لتجنب حرب إقليمية تريدها إسرائيل بالدرجة الأولى.

سقط النظام السياسي في سوريا وخرجت إيران من المعادلة، وحلّت مكانه في دمشق سلطة سلفية ذات صبغة إسلامية وثيقة الصلة بمحور تركيا وقطر، عند هذه النقطة بدأ فصل جديد من الصراع التركي-السعودي، إذ وجدت الرياض نفسها مضطرة للتعامل مع واقع كانت تتحسب منه، بينما رأت أنقرة فرصة لترسيخ مكاسبها الاستراتيجية بعد سنوات من الاستثمار السياسي والعسكري في المعارضة السورية.

سباق النفوذ بعد سقوط النظام

تغيرت موازين القوى في سوريا جذريًا خلال أيام، وانفتح المشهد السوري على مرحلة جديدة تولّى فيها تحالف من قادة الفصائل زمام الأمور في دمشق، وتركيا كانت الأقرب إلى صناع القرار الجدد بحكم احتضانها أغلب قيادات المعارضة لسنوات وتنسيقها الميداني معهم، وانتهت رهانات السعودية ودول الخليج فسارعت إلى تعديل بوصلتها نحو السلطة الناشئة، وبدأت بوادر سباق نفوذ هادئ بين أنقرة والرياض لكسب ود القيادة الجديدة وتوجيه دفة التحول في سوريا.

في خطوة رمزية تعكس استباق تركيا للدور السعودي، كان هاكان فيدان وزير الخارجية التركي أول مسؤول أجنبي رفيع يزور دمشق ويلتقي القيادة السورية المؤقتة، في المقابل حرصت الحكومة الجديدة في دمشق على طمأنة الجانب العربي؛ فقام وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني بجعل الرياض وجهته الخارجية الأولى، تلتها زيارات لأبوظبي وعمان خلال أسابيع قليلة، وبدت الرسالة واضحة: سوريا لن تكون حكرًا على النفوذ التركي، بل منفتحة على الحضن العربي أيضا، وباشرت الرياض استخدام أدوات القوة الناعمة التي تجيدها في استمالة دمشق الجديدة؛ فأقامت جسرا جويا من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المطارات السورية، وأعلنت عن إرسال فرق إغاثة وإمدادات طبية عاجلة، وكشفت تقارير غربية أن السعودية عرضت على السلطات الجديدة تدريب قوات الشرطة المحلية وتجهيزها، بالإضافة إلى تزويد دمشق بالنفط لتعويض الإمدادات الإيرانية التي انقطعت، وإبعادها عن أي ارتهان لمحاور غير عربية، وأكدت الرياض، عبر القنوات الدبلوماسية وتصريحات مسؤوليها، أنها تريد إعادة سوريا إلى الحاضنة العربية ومنع انزلاقها مجددًا إلى دوامة العنف والفوضى، فهي تعتبر أن استقرار سوريا ووحدتها مصلحة عربية عليا، وترغب في قطع الطريق على أي فراغ تستغله جماعات متطرفة تهدد أمن المنطقة.

أما تركيا، التي حققت نصرا استراتيجيا بإسقاط خصمها اللدود في دمشق، فأصبحت في موقع القادر على التأثير المباشر في التوجهات السورية الجديدة، فلدى أنقرة أفضلية واضحة بفضل علاقتها العضوية مع الفصائل المهيمنة أمنيا على الأرض، وانتشار قواتها بالفعل في مناطق شمال سوريا، لكن رغم هذا النفوذ “الصلب”، تدرك تركيا أن المرحلة المقبلة تتطلب حنكة سياسية للمحافظة على مكتسباتها في إغراءات الدعم الخليجي، ومن هنا حرصت أنقرة على إظهار بعض المرونة تجاه الدور العربي، فلم تعارض انفتاح القيادة السورية الجديدة على السعوديين، بل أبقت قنوات التواصل مفتوحة مع الرياض أيضا.

وسعت تركيا سريعا لترجمة نفوذها العسكري إلى نفوذ اقتصادي وسياسي، فأوفدت مسؤولين ورجال أعمال إلى دمشق لبحث مشاريع إعادة الإعمار، وعرضت المساعدة في إصلاح شبكات الطاقة والبنية التحتية التي دمرتها الحرب، ويدرك الأتراك أن لهم نصيبا تاريخيا وجغرافيا في سوريا، فهم الجار الأقرب والأقدر على التحرك بسرعة على الأرض، لكنهم يعرفون كذلك أن الرساميل الخليجية تنافسهم بقوة على مشاريع الإعمار المربحة.

حاليا هناك تقاسم أدوار غير معلن، فتركيا تؤمن الأمن الميداني والنفوذ السياسي الفوري في الشمال ومفاصل الدولة الناشئة، والسعودية وشركاؤها الخليجيون يوفرون شريان الدعم المالي والدولي لسوريا الجديدة، ورحب مجلس التعاون الخليجي ضمنيا بهذا التوجه، ووسط هذا التسابق المحموم بضوابط غير معلنة، حرصت القوى الكبرى على توجيه رسائل لضبط الإيقاع ومنع تحول التنافس التركي-السعودي إلى صراع مفتوح يهدد استقرار سوريا الهش.

الديناميات الخفية: الطائفية والاقتصاد والاستراتيجية الكبرى

على الرغم من أن اللاعبين الرئيسيين في سوريا اليوم هم قوى سنية (تركيا وقطر من جهة، والسعودية والإمارات من جهة أخرى)، إلا أن البعد الطائفي/الأيديولوجي لا يزال حاضرا بقوة في حسابات الصراع. فصعود حكومة ذات مرجعية إسلامية سنية في دمشق بقيادة شخصيات كانت مرتبطة سابقا بجماعات جهادية كأبو محمد الجولاني (أحمد الشرع)؛ يثير حفيظة العواصم الخليجية، خاصة أبوظبي والرياض، وتخشى هذه الدول من أن يُفضي انتصار نموذج حركة إسلامية مسلحة في سوريا إلى إلهام حركات مماثلة أو تيارات معارضة داخل بلدانها، وكما يوضح الباحث فابريس بالانش فإن حكومات المنطقة قلقة من الطابع الإسلامي للقيادة السورية الجديدة، بل وتخشى أن شعبيتها قد تكون مُعدية لشعوبها، وهذا القلق يدفع الرياض تحديدًا لمحاولة تطمين محيطها بأن دمشق الجديدة لن تتحول إلى بؤرة لتصدير الفكر المتطرف، بل على العكس تعمل الرياض على إعادة سوريا إلى المدار العربي المعتدل، كما تنظر السعودية للمتغير الطائفي من زاوية براغماتية، فهي تفضل نظاما علمانيا أو عسكريا تقليديا على حكم إسلامي راديكالي، لكنها تدرك أن خيارها بات محدودا بين خيارين: ترك الساحة لتركيا وحلفائها الإسلاميين تماما أو الانخراط بحذر للتأثير في سلوك النظام الجديد، وأظهرت مؤشرات حديثة استعدادا سعوديا متزايدا للانخراط البراغماتي مع واقع سيطرة هيئة تحرير الشام على سوريا.

أما تركيا فتنتمي إلى التيار السني ذاته لكنها تتبنى نهجا مختلفا، وتدعم الحركات الإسلامية (كالإخوان المسلمين وفصائل المعارضة السورية) لاستخدامها كأذرع نفوذ تخدم طموحاتها الإقليمية، ويرى رجب طيب أردوغان في صعود حكومة مقربة أيديولوجيا في دمشق انتصارا لنهجه وتوسيعا لعمق تركيا الاستراتيجي جنوبا، وأنقرة أيضا لها هواجسها الأمنية الخاصة التي تختبئ خلف ستار هذا الصراع على النفوذ، فهي تخشى أن يؤدي أي فراغ أو ضعف في السلطة المركزية الجديدة إلى انتعاش الميليشيات الكردية (قوات سوريا الديمقراطية/وحدات الحماية الشعبية) التي تعتبرها أنقرة تهديدا وجوديا على حدودها.

ستسعى تركيا للضغط كي يبقى نفوذ الأكراد محدودا في معادلة ما بعد الحرب، وربما تطالب القيادة الجديدة بإجراءات تضمن عدم قيام كيان كردي شبه مستقل في الشمال الشرقي، وهذه النقطة تجد تفهما من السعودية أيضًا التي لا تمانع بدورها عودة سيطرة الدولة السورية على كامل أراضيها، فرغم اختلاف الأجندات، هناك نقاط تقاطع خفية بين أنقرة والرياض يمكن أن تقلل التوتر: فكلتاهما ترفض تقسيم سوريا وتعارضان التنظيمات المتطرفة (وإن اختلف تعريف كل طرف للتطرف)، وكلتاهما تريد رؤية حكومة مستقرة في دمشق (وإن اختلف شكلها المفضل لديهما).

البعد الاقتصادي بدوره يشكل ديناميكية أساسية تحت سطح التنافس العلني، فسوريا الغارقة في الدمار تعد بـ”غنائم إعادة إعمار” هائلة، وتقدر تكلفة إعادة البناء بمئات مليارات الدولارات، ومعظمها يفوق قدرات تركيا المالية بمفردها، وتستطيع الرياض وأشقاؤها تقديم حزم مساعدات وقروض واستثمارات تضع القيادة السورية الجديدة في دائرة التأثير العربي لسنوات قادمة، وباشرت السعودية إعداد خطط دعم اقتصادي، بدءا من المساعدات الإنسانية العاجلة وصولا إلى عروض لتمويل مشاريع الطاقة وتطوير البنية التحتية.

يدرك صناع القرار في أنقرة أن إعمار سوريا مجال يتفوق فيه خصومهم عبر التمويل السخي ورفع العقوبات الدولية بالتنسيق مع الغرب، لذلك تحاول تركيا تعزيز حضور شركاتها واستبقائها في عملية الإعمار، والاستفادة من قربها الجغرافي لاقتطاع حصة وازنة من عقود إعادة البناء، إضافة لذلك تمتلك سوريا موارد طبيعية وموقعا استراتيجيا يجعلها مطمعا كممر اقتصادي؛ فخطوط النقل والطاقة يمكن أن تمر عبرها، وهي سوق استهلاكية واعدة لجيرانها، وهذا يفسر حرص دول الخليج على دعوة دمشق الجديدة للتكامل اقتصاديا معها لضمان عدم ارتمائها كاملًا في الحضن التركي.

على صعيد الاستراتيجيات الكبرى، فإن الصراع التركي-السعودي في سوريا يشكل جزءا من لوحة أوسع لإعادة تشكيل النظام الإقليمي، فتركيا بطموحها العثماني الجديد تسعى لتوسيع نطاق نفوذها إلى المشرق العربي مستغلة تراجع الدور العربي خلال العقد الفائت، وهي ترى نفسها الأجدر بملء الفراغ الذي تركه انكفاء كل من إيران وروسيا، أما ومع توجهها نحو سياسة خارجية أكثر استقلالية وحزما لا ترغب في رؤية نفوذ تركي غير محدود على تخومها الشمالية، فالمملكة التي قادت تقاربا تاريخيا مع إيران عام 2023، تجد نفسها الآن في مواجهة نوع مختلف من التحدي على النفوذ، وهذه المرة مع قوة سُنّية يفترض أنها شريكة لها. لذا فالتنافس في سوريا يحمل أبعادا تتجاوز هذا البلد، فهو اختبار لقدرة الرياض وأنقرة على تقاسم قيادة العالم السني وتحديد ملامح أمن الشرق الأوسط في حقبة ما بعد الثورات.

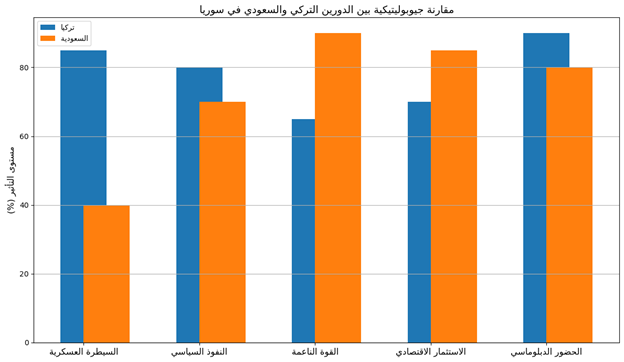

في الرسم البياني التالي مقارنة في قوة كل من الرياض وأنقرة على التنافس على الأدوار داخل سوريا، حيث تظهر تركيا بقوة أكبر على الأرض، فهي تملك وجودا عسكريا واضحًا شمال سوريا، ولها تأثير سياسي كبير بين قوى المعارضة كما تحضر بقوة في الاجتماعات الدولية الخاصة بسوريا، بينما تعتمد السعودية طريقة مختلفة، وتستخدم المال والإعلام والتعليم لتوسيع نفوذها، لذلك نجدها متفوقة في مجالات مثل القوة الناعمة (كالتأثير الثقافي والإعلامي) والاستثمار الاقتصادي (مثل تمويل مشاريع ومساعدات).

إن نجاح تركيا أو السعودية في سوريا سيعطي إحدى الدولتين دفعة في ملفات أخرى (كالتنافس على النفوذ في العراق وشرق المتوسط وحتى القرن الإفريقي حيث سبق وتنافستا بشكل غير مباشر)، ولا يمكن إغفال البعد الدولي هنا، فكل من الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا تراقب عن كثب هذا التجاذب بين حليفين إقليميين لهما، وتحرص على ألا يخرج عن السيطرة، فالأوروبيون يهمهم استقرار سوريا لوقف موجات اللجوء، والأميركيون يرغبون في حكومة سورية غير معادية للغرب وفي تحجيم أي نفوذ إيراني أو داعشي، وهم مستعدون للعمل مع كل من الرياض وأنقرة لتحقيق ذلك.

آفاق التنافس ومستقبل سوريا

تبدو سوريا اليوم مسرحا لتنافس جيوسياسي محتدم بين تركيا والسعودية، لكنه تنافس مضبوط الإيقاع حتى الآن، فبرغم النبرة الإيجابية في تصريحات أنقرة والرياض حول التعاون من أجل مصلحة السوريين، يظل من الصعب إخفاء حقيقة أن كلا منهما يسعى لضمان موقع متقدم لنفسه في ترتيب البيت السوري الجديد، وسباق نفوذ بمعناه الكلاسيكي في علم الجيوبولتيك يعني في النهاية استمالة دولة محورية كبرى في موقع إستراتيجي، وسوريا مغرية لكلا الطرفين، حيث ترى تركيا أن نفوذها في سوريا امتداد لأمنها القومي وحديقتها الخلفية، ومن جهة أخرى تعتبر السعودية أن استعادة حضورها على ساحل المتوسط بعد غياب طويل هو إثبات لزعامة إقليمية تستحقها، وينبغي عدم الرهان بأن مصالح أنقرة والرياض ستتطابق تماما في سوريا، فالتنافس على الزعامة الإقليمية لا يغيب حتى بين الحلفاء الظرفيين.

ربما تشهد المرحلة القادمة محطات توتر إذا شعرت أي من الرياض وأنقرة بأن الأخرى تتجاوز الخطوط الحمراء، كأن توسع تركيا وجودها العسكري جنوبا بدرجة تقلق السعوديين، أو أن تدفع الرياض نحو ترتيبات سياسية في دمشق تعتبرها أنقرة مضرة بنفوذها، لكن من مصلحة الطرفين إبقاء تنافسهما تحت سقف عدم المواجهة المباشرة، والقادم في سوريا مرهون بمدى قدرة السوريين أنفسهم على موازنة هذه التأثيرات الخارجية واستغلالها لصالح بلدهم.

ستواصل كل من تركيا والسعودية نسج سرديتها الخاصة عن مستقبل سوريا، وذلك بين من يرى دمشق امتدادا لإرث السلطنة العثمانية، ومن يريدها عمقا إستراتيجيًا للبيت العربي، وستبقى سوريا ساحة اختبار لقدرة الإقليم على إنتاج نظام مستقر عبر المنافسة المتوازنة لا عبر هيمنة طرف واحد، والأيام ستكشف أي السرديتين ستغلب، وما إذا كان بوسع السوريين استعادة قرارهم الوطني وسط تلاقي وتحارب الطموحات الإقليمية على أرضهم.،

إن التحولات الجيوسياسية جارية على قدم وساق في سوريا، وميزان القوى الإقليمي يُعاد تشكيله على إيقاع الصراع التركي – السعودي الهادئ على النفوذ، ومصادر القوة الناعمة والصلبة تُستخدم بحنكة، والديناميات الطائفية والاقتصادية والثقافية تعمل كلها تحت السطح، في مشهد معقد يحدد شكل الشرق الأوسط لعقود مقبلة.