ظهر يوم 8 كانون الأول 2024 كحدث يتجاوز انتهاء نظام سياسي، والترويج له كـ”تحرير” يحاول إخفاء واقع إقليمي أعاد توزيع القوة على مساحة سوريا وشكل لحظة جغرافية مفصلية، فبانهيار مركز القرار في دمشق، بدأ تفكك خريطة السيطرة، وتحول الأمن من قضية دولة إلى مسألة محلية، فما يميز هذه المرحلة ليس فقط غياب السلطة، بل تعدد الفاعلين واختلاف أنماط العنف من منطقة إلى أخرى، تبعاً لتركيبها السكاني، وتاريخها السياسي، وموقعها الجغرافي.

دمشق كمركز رمزي لا وظيفي

ما جرى في دمشق لا يمكن فهمه كـ”سقوط نظام”، بل كخروج منظم ومدروس لقوة الدولة، تم بموجب تفاهمات إقليمية أنهت فعليا النظام السابق، ومهّدت لمرحلة انتقالية بقيت شكلية حتى الآن، فلم تُسقط المعارضة المسلحة العاصمة، بل دخلتها بعد أن تم تفريغها من مضمونها السيادي: الجيش حُلّ، الأجهزة الأمنية جُرّدت من صلاحياتها، والمقار الرسمية فُتحت دون مقاومة.

بمنظور جغرافي سياسي، فإن ما جرى في دمشق هو إخلاء مقصود للمركز من وظيفته، ولم يعد للعاصمة سيطرة ميدانية على الأطراف، لكنها احتفظت بموقعها الرمزي كعاصمة موحدة، والتفاهمات التي أنهت دور النظام فعلت ذلك بدءا من تفكيك أدواته، وليس بإعلان سياسي أو حدث عسكري، وهذا ما جعل المدينة عرضة للاختراق السريع من فاعلين خارج منطق الدولة، أبرزهم هيئة تحرير الشام التي دخلت إلى أحياء حساسة بعد الانهيار الأمني، عمليا فإن الواقع الأمني يوضح أن:

- السلطة الجديدة التي تشكلت لم ترث مركزية دمشق، بل وجدت نفسها تحكم من موقع منهار فعليا، بلا جيش ولا أجهزة.

- حتى رمزية “العاصمة” أصبحت موضع شك، إذ أصبحت قرارات الأمن والسيطرة تُصنع في مجالس محلية، أو عبر وساطات فصائلية، لا من داخل الوزارات التقليدية.

المفارقة التي يمكن وضعها هنا وفق منهج المفكر الجيوبولوتيكي إيف لاكوست تبدو حاسمة: لم تسقط الدولة بسقوط العاصمة، بل العكس، فحلّ أدوات الدولة هو ما جعل العاصمة تسقط، فبدون مركز قادر على التحكم، تصبح الجغرافيا السياسية متشظية، وتدخل البلاد في مرحلة “ما بعد المركز”، حيث تدار شؤون الأمن والسيطرة وفق خرائط نفوذ جديدة، لا تعترف بالعاصمة كمصدر شرعية، بل كمجرد موقع متنازع عليه.

الساحل السوري: من هامش الصراع إلى مركز الجغرافيا الاستراتيجية

لم يكن الساحل السوري – الممتد من الحدود اللبنانية إلى شمال اللاذقية – يوما مجرد “خزان شعبي” للسلطة المركزية كما تصفه بعض القراءات السياسية، بل هو فضاء جغرافي خاص، مفتوح على البحر، ومحصن طبيعياً من الجنوب والشرق، ويحتضن أهم قاعدة عسكرية روسية على المتوسط، قاعدة حميميم، وهذه العوامل منحت المنطقة وزنا يتجاوز التوازنات الداخلية السورية، وجعلتها اليوم محورا جيوسياسيا لا أمنياً فقط، ومنذ كانون الأول 2024، ومع فراغ السلطة المركزية، شهد الساحل دينامية ميدانية معقدة، تظهر وفق مجموعة حدثين أساسيين:

- اندلعت مواجهات مسلحة بين فصائل مسلحة معظمها من خارج الساحل ومجموعات محلية صغيرة جدا.

- تعرضت العديد من القرى والمدن لعمليات انتقامية مرتبطة بتركيبتها السكانية أو مواقفها السياسية، ما أدى إلى موجات نزوح داخلي من جبلة وريف طرطوس.

رغم وجود القوات الروسية، التي حافظت على شكل من “الحياد العسكري”، لم تمنع تلك الأحداث، لكنها أوجدت مساحة آمنة داخل القاعدة للهاربين من المجازر.

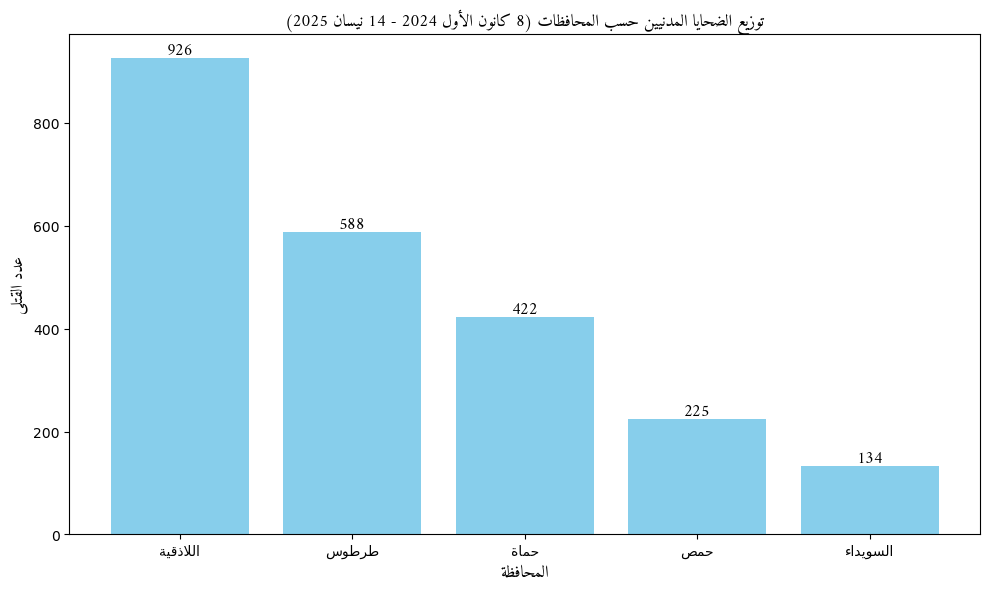

يوضح الرسم البياني السابق ارتفاع أعداد الضحايا في اللاذقية وطرطوس، ما يعكس احتدام النزاع في مناطق كانت سابقاً أقل عرضة للعنف، ويؤكد تحوّل الساحل من منطقة استقرار نسبي إلى ساحة تنافس على النفوذ المحلي والدولي، فما يجري في الساحل اليوم لا يمكن فهمه من خلال منطق “موالاة النظام” أو “معارضته”، بل عبر منطق جغرافي – سياسي جديد: منطقة استراتيجية، فقدت غطاء الدولة، لكنها لم تفقد أهميتها كمساحة ضغط دولي وتحكّم في مسارات التجارة والدعم اللوجستي، وربما مستقبل التوازن الإقليمي في شرق المتوسط.

يوضح الرسم البياني السابق ارتفاع أعداد الضحايا في اللاذقية وطرطوس، ما يعكس احتدام النزاع في مناطق كانت سابقاً آمنة نسبياً، واحتضنت كل حركة النزوح من المناطق السورية الأخرى، باستثناء “الغزوة” في ريف اللاذقية الشمالي 4 آب 2013 ، حيث شنّت فصائل جهادية، أبرزها جبهة النصرة وأحرار الشام وصقور العز، هجوما واسع النطاق على القرى الصغيرة الواقعة في منطقة ناحية صلنفة – قضاء الحفة، شمال محافظة اللاذقية، ضمن ما أُطلق عليه من قبلهم اسم “غزوة أحفاد عائشة”، وأحدثت فجوة كبيرة لكونها قامت على مبدأ التصفية بسبب المذهب الديني، وتلاه هجوم اللاذقية الذي تم إطلاقه في 21 مارس 2014 من قبل مجموعات إسلامية معارضة بما فيها جبهة النصرة التي أسمته هجوم “الأنفال”، بينما أسماه ائتلاف المكون من جماعات معارضة تنتمي إلى المجلس العسكري الأعلى بـ”أمهات الشهداء”.

الشمال الشرقي: حين تتقاطع خرائط الداخل مع استراتيجيات الخارج

الشمال الشرقي من سوريا لا يشكّل فقط مساحة واسعة تمتد من نهر الفرات إلى حدود العراق وتركيا، بل هو عقدة على مستوى الجيوبولتيك، حيث تتقاطع فيها خرائط ثلاث دول (سوريا، تركيا، العراق)، وأربع قوى مسلحة (قسد، القوات التركية، فصائل محلية، وبقايا تنظيمات غير نظامية)، بالإضافة إلى مظلة جوية أميركية – تركية غير مستقرة.

منذ تفكك المركز في دمشق، برز هذا الإقليم كأكثر مناطق سوريا حساسية أمنية، لا بسبب قوته الذاتية، بل بسبب الوظيفة الجغرافية التي يلعبها:

- القرب من الحدود التركية جعله هدفًا متكررا للضربات الجوية التركية، خصوصا مع إطلاق عملية “فجر الحرية” في كانون الثاني 2025، التي استهدفت البنية التحتية لـ”قسد” في عين العرب والرقة، تحت ذريعة محاربة الإرهاب.

- وجود القواعد الأميركية في الحسكة ومحيط دير الزور فرض شبكة مراقبة تمنع سيطرة أي طرف بشكل كامل، مما يخلق نوعا من “الشلل الأمني المسيطر عليه”، حيث لا حرب شاملة، لكن لا سيادة محلية كاملة أيضا.

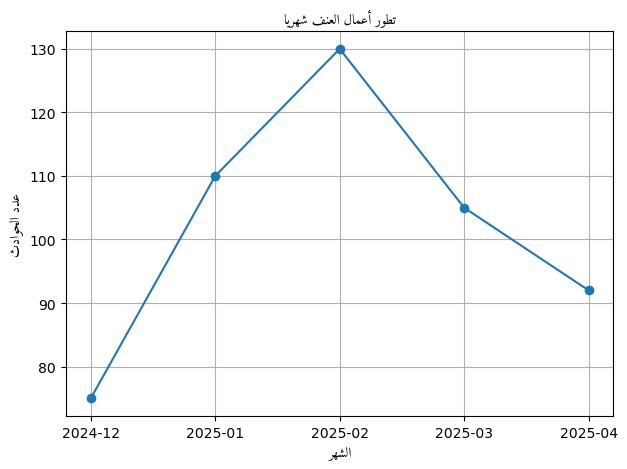

ويُظهر الرسم البياني السابق ذروة العنف في شباط، وهو توقيت يتزامن مع العملية التركية في الشمال الشرقي وضربات جوية مركّزة في محيط الرقة والقامشلي.

- جغرافيا، تلعب الأنهار (الفرات والخابور) دورا في رسم مناطق النفوذ؛ فالضفة الغربية للرقة أكثر اضطرابا من الشرقية، والقرى الواقعة على الضفاف أصبحت نقاط تماس متحركة.

- عرقيا، يتعقّد المشهد بين مناطق ذات غالبية كردية، عربية، وآشورية، ما يجعل الأمن ليس مسألة ولاء، بل مسألة “إدارة تعدد جغرافي وسكاني” هش بطبيعته.

لا يمكن فصل الأمن في هذه المنطقة عن مفهوم السيطرة على الطرق والمعابر والمجالات الحيوية. فالذي يحكم هناليس من يرفع الراية، بل من يضبط الحدود، ويتحكم بالمياه، ويمنع أو يسمح بفتح خطوط التجارة.

الجنوب السوري: حين يفرض الجوار حدوده على الجغرافيا السياسية

الجنوب السوري الممتد من ريف دمشق إلى السويداء ودرعا حتى حدود الجولان، لم يعد مجرد هامش بعيد عن الصراع، بل تحول إلى مساحة استراتيجية تشتبك فيها الجغرافيا المحلية مع الجيوبوليتيك الإقليمي، خصوصا عبر الدور “الإسرائيلي” المتصاعد.

فمنذ كانون الأول 2024، وبعد انهيار السلطة المركزية، بدأ نمط جديد من التدخل يتشكل، فـ”إسرائيل”، التي كانت تراقب الجنوب بقلق، تحولت إلى فاعل ميداني من خلال دعم سياسي – عسكري محدود لسكان مناطق مثل السويداء، جرمانا، وصحنايا، وهذا الدعم لم يكن عسكرياً صريحا لكنه كافياً لإعادة رسم قواعد النفوذ في المنطقة، ويمكن قراءة النفوذ “الإسرائيلي” وفق التالي:

- في السويداء، تقاطعت مطالب رفض الإقصاء الذي مارسته سلطة دمشق مع إشارات دعم “إسرائيلي” هدفت إلى تعزيز منطق “الحياد الدفاعي” القائم على قدرة نسبية للمنطقة على حماية نفسها من دون أن تصبح طرفا فاعلاً في إعادة تشكيل الدولة، ما أضعف قدرة السلطة الانتقالية على فرض سيطرتها، رغم غياب مقاومة مباشرة.

- وفي محيط جرمانا وصحنايا، شكّلت الحماية الرمزية أو الإعلامية للسكان خطوطا جديدة لا يمكن للسلطة تجاهلها عسكريا، ولا تجاوزها سياسيا.

الجغرافيا هنا حاسمة، فجنوب سوريا لم يعد متروكا للسوريين وحدهم بل بات منطقة تتفاعل فيها الجغرافيا السكانية مع خطوط السيطرة الخارجية، خصوصا “الإسرائيلية” والأردنية، ما أنتج توازنا دقيقا لا يسمح بانفجار شامل، لكنه لا يمنح الدولة الجديدة سيادة كاملة.

إن الجنوب لم ينخرط بنفس شكل العنف الذي ظهر في الساحل لأنه محكوم من الخارج عبر “شبكة نفوذ ناعمة”، ترسمها القرب الجغرافي والمصالح الأمنية ووحدود القوة النسبية، فالمسألة ليست فقط في من يسيطر على الأرض، بل من يستطيع التأثير على من يقطنها.

الشمال الغربي: جغرافيا معطّلة تُدار بالتحكم وليس بالسيادة

في الشمال الغربي، حيث إدلب وعفرين وأعزاز، لم يعد الأمن مسألة ميدانية فقط، بل منتج لتوازن جغرافي معقّد، تم فيه تحويل الأرض إلى وحدات أمنية منفصلة تحكمها الحاجة بدلا الشرعية، فهذه المنطقة تمثل ما يسميه لاكوست بـ”الحدود القلقة”، حيث تلتقي المصلحة التركية، والطموحات الفصائلية، والضغوط السكانية، ضمن مساحة محدودة لكنها بالغة الحساسية، وترسم هذه المنطقة صورة خاصة يمكن رؤيتها وفق التالي:

- إدلب، ورغم خضوعها لهيئة تحرير الشام، لا تُحكم كإقليم موحد، بل كمجموعة “مربعات أمنية”، بعضها متداخل مع حدود تركيا، وبعضها مع مناطق مهجّرين داخليين، وكلها تخضع لرقابة جوية تركية دقيقة.

- عفرين، منذ السيطرة التركية عليها في 2018، شهدت تغييرا ديموغرافيا كبيرا، وخلف هشاشة أمنية دائمة، حيث النزاع الصامت بين السكان الأصليين والقادمين الجدد لم يترجم إلى حرب مفتوحة، لكنه جعل من المنطقة جغرافيا مضطربة على المدى الطويل.

المنطقة كلها تعمل اليوم كـ”منطقة عبور”: للبضائع والمهجّرين والمسلحين، ما يعني أن الأمن هنا لا يرتبط بالسيطرة السياسية بل بالقدرة على ضبط الحركة.

- تركيا، التي تشكّل الجار المتحكم، تمارس نوعاً من “السيادة البديلة”، عبر حواجز ونقاط مراقبة ومعسكرات دعم لوجستي.

- لا توجد جهة واحدة تدير الأمن، بل توازن غير مستقر بين هيئة تحرير الشام، الجيش الوطني، والمخابرات التركية.

عمليا تلعب الجغرافيا في الشمال الغربي دورا مركزيا في تشكيل ملامح السيطرة والتهديد فالطرق الحيوية، وعلى رأسها طريق باب الهوى الذي يربط بين إدلب وأعزاز، لم تعد مجرد ممرات للنقل، بل تحولت إلى شرايين عسكرية واقتصادية تحدد من يتحكم بمنطقة ومن يعجز عن ذلك.

في المقابل، ما زالت المرتفعات الجبلية المحيطة بجسر الشغور وجبل الزاوية تمثل نقاط تماس حرجة، كونها تتيح فرصا للتّمركز العسكري والسيطرة بالنار على مناطق واسعة أسفلها، ضمن هذا المشهد، لا يمكن الحديث عن منطقة تُدار وفق منطق “ما بعد النظام”، بل هي تخضع تماما لما يسميه لاكوست “منطق ما بعد الدولة”؛ أي مرحلة تتفكك فيها الخرائط الإدارية، وتنهار الحدود الرسمية، لتحل محلها خرائط نفوذ محلية متداخلة، تحكمها اعتبارات الموقع، والطبيعة، والولاء، أكثر من القانون.

في هذا السياق تتحول الأرض من فضاء وطني موحّد إلى سلسلة من الجغرافيات الموضعية، لكل منها لغتها الأمنية الخاصة، وحدودها غير المعلنة، وتوازناتها الهشة.

الأمن كمورد نادر: حين يتحول الاستقرار إلى سلعة

في سوريا ما بعد 8 كانون الأول 2024، لم يعد غياب الأمن مجرد خلل مرحلي، بل تحولا جذريا في معناه ووظيفته، فهناك إعادة تعريف لمفهوم الأمن لا كحق مدني مضمون، بل كمورد نادر ومتفاوت التوزيع، تُحدّد قيمته بمدى السيطرة على الأرض، ودرجة الانتماء المحلي، وقدرة الجماعات المسلحة على فرض النظام وفق قواعدها الخاصة.

في مناطق عديدة، الأمن لم يعد مجانيا ولا موحدا بل يُشترى من ميليشيات محلية مقابل المال، أو يُمنح بشروط الولاء، أو بالانضمام إلى شبكات الحماية غير الرسمية، ولم تعد العدالة قائمة على منظومة قانونية وطنية، بل أصبحت مشروطة بالانتماء القبلي، أو الطائفي، أو الخضوع لإمرة الجهة المسيطرة على الحي أو البلدة.

الأخطر أن الأمن خرج من يد الدولة المركزية بشكل شبه كامل، فبدلا من مؤسسة واحدة تضبط الفوضى، باتت خارطة سوريا الأمنية تتوزع بين قوى محلية وفصائل مسلحة ومجموعات أهلية، وتحولت الجغرافيا السورية إلى شبكة من “مناطق أمنية” ذات قواعد داخلية مختلفة، حيث يُعاد تعريف من هو “الآمن” ومن هو “العدو” بناء على معايير محلية لا وطنية.

الأمن لم يعد خدمة تُقدم من الدولة، بل أصبح سلعة تفاوضية تُدار على مستوى محلي، وتُحتكر حيث توجد القوة لا القانون، ما يجعل الخروج من هذه الحالة غير مرهون بتغيير سياسي فقط، بل بإعادة بناء العلاقة بين الأرض، والسلطة، ومفهوم الأمان.

“الجغرافيا سلاح في يد من يعرف كيف يستخدمه” حسب إيف لاكوست، وما يحدث اليوم في سوريا هو أن من يملك الجغرافيا يملك الأمن، لا من يزعم الشرعية، ومن يسيطر على الموانئ والطرق والحدود والمرتفعات، هو من يصوغ ملامح المرحلة المقبلة، فسوريا لم تعد دولة واحدة، بل فسيفساء من الجغرافيات المتنازعة، يُعاد تشكيلها بأدوات ما دون الدولة.